相続税の実務において、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は最も重要な評価減の特例です。しかし、被相続人と相続人が「隣地」に住んでいる場合の取扱いは、実務上も判断に迷うケースが多く見られます。

今回は、隣地に生計が別の相続人が住んでいる場合の小規模宅地が取り扱いが難しくなる実例を解説します。

前提条件の整理

ケースの概要

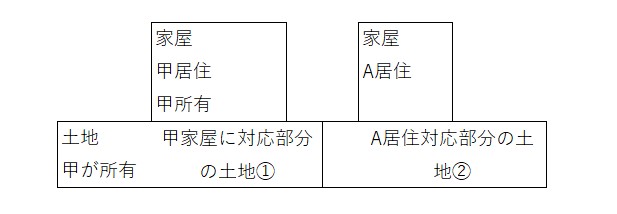

- 被相続人甲:自宅(家屋+家屋に対応する土地部分①)に居住及び所有

- 相続人A:隣地の家屋に居住(相続人Aの家屋に対応する土地部分②の上)

- 土地:被相続人甲が所有

重要なポイント

このケースでは、隣地又は離れ住んでいる相続人Aは、生計が別であることが多くこの場合は特定居住用宅地等に該当しないことに留意してください。

パターン1:別生計の場合

Q1. 家屋をAが所有、土地は使用貸借の場合

事実関係:

- 甲は先に配偶者が亡くなり、生活の世話をAの妻がしていた

- 甲が亡くなり相続人Aが土地を取得

- A居住家屋はAが所有、土地②は使用貸借

- 生活の世話はしているが生計一ではない

結論:特定居住用宅地等に該当しない

別生計である以上、隣地に住んでいるAは「同居親族」にも「生計一親族」にも該当しないため、特例の適用はありません。

Q2. 家屋を甲が所有、使用貸借でAが居住している場合

事実関係:

- Q1と同じだが、A居住家屋は甲が所有

- 使用貸借でAが居住

基本的な結論:Q1と同じく特定居住用宅地等に該当しない

ただし、Aが「家なき子」に改正前までは該当してました。

ここが重要なポイントです。甲が住んでいる家屋に対応する土地①部分については、税制改正により取扱いが変わってきました。

【重要】家なき子特例の改正による影響

① 平成30年3月31日までの相続

要件: 相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと

結論: Aは家なき子に該当し、土地①について特例適用可能でした

② 令和2年3月31日までの相続

経過措置期間: ①の要件を満たせば家なき子に該当

結論: 特例適用可能

③ 令和2年4月1日以降の相続(現行制度)

改正後の要件:

自己または自己の配偶者、さらに3親等内の親族及び自己と特別な関係のある法人の所有する家屋が対象に追加

結論: Aは親の家(甲所有)に住んでいたため、特定居住用宅地等に該当しなくなりました

実務上の注意点

令和2年4月以降の相続では、親族所有の家屋に住んでいた場合、家なき子特例が使えなくなりました。この改正は、租税回避を防止するための措置です。

パターン2:生計一の場合

生計一であれば、生計一親族の居住用宅地等の要件を満たすか否かがポイントになります。

Q3. Q1の設問で生計一の場合

事実関係:

- 家屋はAが所有、土地②は使用貸借

- 甲とAは生計一

結論:

土地①(甲家屋対応部分)

❌ 適用不可 → 同居ではないため

土地②(A家屋対応部分)

✅ 適用可能 → 生計一親族の居住用宅地として要件を満たす

Q4. Q2の設問で生計一の場合

事実関係:

- 家屋は甲が所有、使用貸借でAが居住

- 甲とAは生計一

結論:Q3と同じ

土地②(A居住部分)については、生計一親族の居住用宅地として特定居住用宅地等の要件を満たします。

適用要件の確認

生計一親族の居住用宅地として特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります:

✅ 必須要件

- 生計一要件:被相続人と生計を一にしていること

- 居住要件:相続税の申告期限まで引き続き居住すること

- 保有要件:相続税の申告期限まで引き続き保有すること

隣地又は離れに相続人が住んでいる場合には小規模宅地の取り扱いが難しくなります。

別生計の場合:

- 土地① → ❌ 適用不可

- 土地② → ❌ 適用不可

生計一の場合:

- 土地① → ❌ 適用不可(同居ではない)

- 土地② → ✅ 適用可能(生計一親族の居住用)

生計一の要件は判例で明確になっております。

この記事の検索に【生計一】と入力して過去の記事をお読みください。

税理士からのアドバイス

隣地に親族が住んでいるケースは、実務上も判断が難しい案件です。特に以下の点に注意が必要です:

⚠ 注意すべきポイント

- 生計一の実態を客観的に証明できるか

- 令和2年4月以降の家なき子特例の改正内容

- 土地と家屋の対応関係が明確か

- 申告期限までの継続要件を満たせるか

💡 実務上の対応

- 相続開始後、速やかに生計一の実態を確認

- 必要書類を早めに収集

- 税理士に早期相談することで適用漏れを防ぐ

おわりに

小規模宅地等の特例は、適用できれば大きな節税効果がありますが、要件判定が複雑です。特に隣地居住のケースは、生計一かどうかで結論が変わるため、専門家による慎重な判断が求められます。

小規模宅地等の特例は改正が多く取り扱いその都度変わります。この記事は令和7年11月25日の小規模宅地等の取り扱いの説明で個々の事案にすべて該当するものではなく一般的な説明です

ご自身のケースがどれに該当するか分からない場合は、早めに税理士にご相談ください。

税務・相続・法人のご相談はこちらから

阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。

事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00