難解な条文もQ&A形式でわかりやすく整理しました。最新制度対応・実務ポイントも補足します。

令和7年11月27日の税法の個人的な一般的な解釈です。個々の事案にすべて対応するものはありません。個々の事案は専門家の意見をお聞きください。条文の解釈にお役立てください。

特定居住用宅地等とは?

被相続人の居住用に供されていた宅地等で、配偶者、同居親族、または**家なき子(特定要件・非同居親族)**が取得する場合、相続税評価額が最大80%減額される特例です。

適用宅地の限度面積は400㎡まで。

Q1. 配偶者と同居していた家屋の敷地を家なき子が取得する場合、特定居住用宅地等の特例は適用できますか?

A. 適用できません。

家なき子が特例適用を受けるには、被相続人に配偶者または同居の法定相続人がいないことが条件です。法定相続人がいる場合は家なき子特例の対象外です。

Q2. 被相続人は一人暮らし。配偶者は既に死亡。家なき子は申告期限前に家屋を貸家化しました。特例適用は?

A. 適用可能です。

申告期限まで宅地の所有継続要件のみ要求されます。家屋部分の貸家転用であっても宅地を保有していればOKです。

Q3. Q2で家なき子が申告期限前に家屋と敷地を売却した場合は?

A. 適用できません。

家なき子は相続開始から申告期限(10か月以内)まで継続して宅地を保有することが必要です。申告期限前に売却すると要件を満たしません。

※申告期限後の売却は制限ありません。

Q4. Q2で申告期限前に家屋を取り壊した場合は?

A. 適用可能です。

宅地の「所有継続」が要件なので、建物の取壊しは特例適用に影響しません。

Q5. 被相続人には配偶者がいるが、配偶者は別居(長女宅に同居)。配偶者が取得する場合、特例の適用は?

A. 適用可能です。

配偶者が取得する場合は、居住していなくても同居要件はありません。

Q6. 被相続人と配偶者、長男が同居。長男が宅地を取得した場合の特例順位は?

A. 配偶者と同居している相続人(長男)の取得は、どちらも順位制限なく特例適用可能です。

ただし、同居している相続人が取得する場合は、申告期限までの宅地継続保有要件があります。配偶者が取得する場合は継続保有要件がありません。

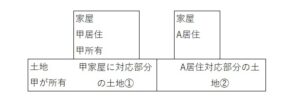

Q7. 被相続人は同居相続人(長女)と住んでいたが、生計一親族(長男:学生)も被相続人所有マンションに居住。両宅地で特例併用は可能?

A. 可能です。

同居相続人が取得する居住用宅地、生計一親族が取得する生計一親族居住用宅地、いずれも要件を満たす限り双方で特例適用できます。ただし合計400㎡までしか減額適用できません。

実務補足・まとめ

- 適用限度面積は複数宅地合算で400㎡

- 家なき子要件…「配偶者・同居親族なし」かつ「申告期限まで継続保有」

- 重要用語:法定相続人、宅地等、申告期限

相続税対策でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

税務・相続・法人のご相談はこちらから

阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。

事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00