はじめに

相続した空き家を売却する際、最大3,000万円の特別控除が受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)は、相続税対策として非常に有効な制度です。

しかし、この特例には譲渡対価の額が1億円以下という厳格な要件があり、この判定を誤ると特例が一切適用できなくなってしまいます。特に複数の相続人がいる場合や、分割して売却する場合は注意が必要です。

本記事では、30年の実務経験を持つ税理士として、空き家特例における1億円判定の仕組みを条文に基づいて詳しく解説します。

1億円判定の法的根拠

空き家特例は、租税特別措置法第35条第3項に規定されており、1億円判定については同条第3項第3号ホに明記されています。

条文の要旨:

「対象譲渡の対価の額と、相続の開始があった日から当該対象譲渡の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われた適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額との合計額が1億円を超えないこと」

この条文から分かるように、1億円の判定は単独の譲渡だけでなく、一定期間内の複数の譲渡を合算して行われます。

1億円判定の基本ルール

1. 相続人全員の売却額で判定

相続人が複数いる場合、各相続人の売却額を個別に判定するのではなく、その不動産を相続した相続人全員の売却代金を合計した金額で1億円以下かどうかを判断します。

具体例:

- 長男が5,000万円で自分の持分を売却

- 次男が5,000万円で自分の持分を売却

- 合計: 1億円 → 両者とも特例適用可能

ただし、合計が1億円を1円でも超えると、全員が特例を適用できなくなります。

2. 分割して売却した場合も合算

一つの不動産を複数回に分けて売却した場合(例:土地を先に売り、後から建物を売る)、それらの売却代金をすべて通算して1億円以下であるかを判定します。

3. 判定期間は最長約7年間

1億円の判定は、相続開始から対象譲渡の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間で行われます。この期間は、相続開始の時期と譲渡時期により、最長で約7年間に及ぶことがあります。

重要な用語の定義

1億円判定を正しく理解するには、以下の用語の定義を正確に把握する必要があります。

被相続人居住用家屋

被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、以下の要件を満たすものをいいます(租税特別措置法第35条第4項):

- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと

- 区分所有建物(マンション等)でないこと

- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限られるため、複数の建物がある場合は、主たる居住用家屋(通常は母屋)のみが対象となります。

対象譲渡資産一体家屋等

対象譲渡資産一体家屋等とは、1億円判定の対象となる資産の範囲を示す概念です。3,000万円控除の対象となる資産よりも広い範囲が含まれます。

具体的には以下のものが該当します:

- 相続前から相続人が所有していた土地

- 被相続人の家が建っている土地の一部を、相続人が相続発生前から所有していた場合、その相続人が元々所有していた土地の持分も1億円判定に含まれます

- 特例対象外の相続人が売却した部分

- 複数の相続人がいる場合、家屋を相続せずに敷地のみを相続した相続人も「居住用家屋取得相続人」に含まれます

- この相続人が売却した敷地部分は、3,000万円控除の特例の対象外ですが、1億円判定には含まれます

- 母屋以外の建物やその敷地

- 同一敷地内に母屋のほかに離れ、蔵、倉庫、車庫などがある場合、原則として被相続人が居住していた母屋の一の建築物の敷地部分のみです。

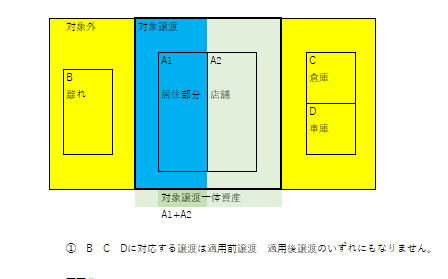

- 図解 店舗併用住宅などは一の建築物に限られます。

注意点 空き家特例と居住用の3千万円控除の控除対象となる範囲は異なります。空き家特例の対象譲渡は被相続人の居住していた一の建築物に限られます。(図解では対象譲渡 A1 1億円の判定は対象譲渡一体資産 A1+A2) 一方居住用の3千万円控除は不可分な居住スペースとなっており A1+B+C+Dが控除対象となります。

重要なポイント:

- 1億円判定の対象 = 対象譲渡資産一体家屋等(広い範囲)

- 3,000万円控除の対象 = 被相続人居住用家屋(母屋)とその敷地のみ(狭い範囲)

つまり、1億円判定の範囲 > 3,000万円控除の適用範囲という関係になります。

対象譲渡

特例(3,000万円控除)の適用を受けようとする、その本人が行った譲渡のことです。

例えば、長男が自身の持分を売却して空き家特例の適用を受けようとする場合、この長男の譲渡が「対象譲渡」となります。

特例(3,000万円控除)の適用を受けようとする、その本人が行った譲渡のことです。

例えば、長男が自身の持分を売却して空き家特例の適用を受けようとする場合、この長男の譲渡が「対象譲渡」となります。

適用前譲渡

相続開始日から「対象譲渡」を行った年の12月31日までの間に、他の相続人などが行った譲渡を指します。自分自身が対象譲渡の前に行った譲渡も含まれます。

具体例:

- 2024年1月に相続開始

- 2025年6月に長男が譲渡(対象譲渡)

- 2025年9月に次男が譲渡 → これは長男にとって「適用前譲渡」

適用後譲渡

「対象譲渡」を行った年の翌年1月1日から、対象譲渡の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われた譲渡のことです。

具体例:

- 2025年6月に長男が譲渡(対象譲渡)

- 2026年4月に次男が譲渡 → これは長男にとって「適用後譲渡」

- 判定期間: 2026年1月1日~2028年12月31日

1億円判定の計算式

最終的に、空き家特例が適用できるかどうかは、以下の式で判断されます。

対象譲渡 + 適用前譲渡 + 適用後譲渡 ≦ 1億円

この合計額が1億円を超えた時点で、特例の適用はできなくなります。

特に注意すべきケース

ケース1: 共有持分がある場合

被相続人と相続人が不動産を共有していた場合、相続人が相続前から所有していた持分に係る売却代金も、1億円の判定に含まれます。

例:

- 被相続人(父)の持分: 1/2

- 相続人(長男)の持分: 1/2(相続前から保有)

- 長男が全体を8,000万円で売却

- 判定額: 8,000万円(全額) → 特例適用可能

ケース2: 店舗併用住宅の場合

3,000万円の控除対象となるのは居住用部分の譲渡益のみですが、1億円の判定には店舗部分を含む全体の売却価格が用いられます。

例:

- 店舗部分: 7,500万円

- 住居部分: 7,500万円

- 合計: 1億5,000万円 → 1億円超のため特例適用不可

ケース3: 敷地内に母屋以外の建物がある場合

母屋と一体で利用されていた離れや倉庫などを一括で譲渡した場合、1億円の判定は全体の売却価格ではなく、売却総額を合理的な基準(例:建物の床面積の割合)で按分し、「母屋」に相当する部分の価額のみで行います。

例: 母屋と倉庫の合計売却額が1億2,000万円でも、按分計算後の母屋部分の価額が1億円以下であれば、特例の適用を受けられる可能性があります。

重要なポイント: 3,000万円の控除対象も母屋部分に限られますが、1億円判定で離れ等の価額が除外される点は非常に重要なポイントです。

ケース4: 適用後譲渡により1億円を超えた場合

当初、特例を適用して申告した後、翌年以降の「適用後譲渡」によって全体の売却額が1億円を超えてしまった場合、特例の適用は取り消されます。

その際は、1億円を超えた売却(適用後譲渡)があった日から4ヶ月以内に、当初特例を適用した年分の所得税の修正申告を行い、追加の税金を納付する必要があります。

1億円判定から除外されるケース

除外される譲渡1: 被相続人以外からの二次相続

元の被相続人(例:親)から直接不動産を相続した相続人の譲渡のみが対象となります。

例:

- A(兄)とB(弟)が親から不動産を相続

- Aが死亡し、Aの子Cが持分を相続

- BとCが売却した場合 → Cの売却額はBの判定に含まれない

- Bは空き家特例を受けることが可能です。Cはダメです。

除外される譲渡2: 相続人以外の特定受遺者

相続人ではない特定受遺者(遺言により財産を受け取った人)の売却額は、相続人の1億円判定には含まれません。

除外される譲渡3: 収用等の特例を選択した場合

収用と空き家特例は選択適用となるため、収用の特例を選択した譲渡は1億円判定の対象から除外されます。

実務上の重要ポイント

1. 共有者間の情報共有が不可欠

1億円の判定は共有者全員の売却額の合計で行われるため、共有者間で売却時期や金額について事前に情報共有し、連携を取ることが極めて重要です。

法律で定められた正式な「通知」の義務はありませんが、他の共有者の売却によって意図せず合計額が1億円を超えてしまった場合、後から自分の特例適用が否認されるリスクがあります。

2. 売買契約書の内容確認

売買代金そのものではなくても、売却に関連して買主から受け取る建設協力金や立ち退き料、引っ越し費用といった金銭は、実質的に譲渡の対価の一部と見なされ、1億円判定の合計額に含まれる可能性があります。

3. 買主が解体する場合の取扱い

2024年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡後に家屋を取り壊した場合でも、一定の要件を満たせば特例の対象となります。

このとき、売買契約で買主が解体費用を負担することが明記されている場合、その解体費用相当額を売買代金に足し戻した金額で1億円の判定を行う必要があります。

Q&A – よくある質問

Q1. 同一年中に2回に分けて譲渡した場合はどうなりますか?

A1. 同じ年に土地を分筆して2回に分けて売却した場合などは、その年の譲渡価額をすべて合計して1億円以下であるかを判定します。合計が1億円以下であれば、それぞれの譲渡について特例を適用できますが、控除額の上限は全体で3,000万円となります。

Q2. 敷地のみを取得した相続人がいる場合、1億円の判定はどうなりますか?

A2. 家屋と敷地を別の相続人が取得した場合でも、両者とも1億円判定の対象となります。

例: Aさん(家屋を相続)とBさん(敷地を相続)がそれぞれ7,500万円で売却した場合、合計が1億5,000万円となり1億円を超えます。そのため、Aさん、Bさん両者とも空き家特例を適用することはできません。

Q3. 共有者が譲渡前に死亡した場合、その人の分は1億円判定に含まれますか?

A3. 含まれません。1億円判定の対象は、元の被相続人(例:親)から直接不動産を相続した相続人の譲渡に限られます。

例: A(兄)とB(弟)が親から不動産を相続後、Aが亡くなり、Aの子であるCがAの持分を相続したとします。この状態でBとCが不動産を売却した場合、Bの1億円判定には、Cの売却額は含まれません。Cは親から直接相続したわけではないためです。

Q4. 贈与や著しく低い価格での譲渡があった場合はどうなりますか?

A4. 1億円判定は「譲渡の対価の額」で判断されます。贈与は対価が発生しないため、判定額には含まれません。著しく低い価格での譲渡は税法上の問題(みなし贈与など)が生じる可能性がありますが、形式的にはその低い価格が対価となります。ただし、実態に即して判断されるため注意が必要です。

Q5. 敷地の一部を交換した場合はどうなりますか?

A5. 税法上、交換は譲渡の一種と見なされます。したがって、交換に出した土地の時価(または交換で得た資産の時価)が「譲渡の対価」と見なされ、1億円判定の合計額に含まれます。

Q6. 相続前から相続人が持分を持っていた場合はどうなりますか?

A6. 相続人が被相続人と不動産を共有しており、相続によって被相続人の持分を取得して売却した場合、1億円の判定には元々所有していた自分の持分と、相続で取得した持分の両方の売却価格を合計した金額が用いられます。

Q7. 「適用前譲渡」があった翌年に自分が譲渡した場合の判定は?

A7. 1億円の判定は、相続開始から特例の適用を受けようとする譲渡(対象譲渡)の日以後3年を経過する年の12月31日までに行われた、すべての対象相続人の譲渡が通算されます。

例: 兄が2025年に譲渡し(適用前譲渡)、弟が2026年に譲渡(対象譲渡)した場合、弟の1億円判定には、2025年の兄の譲渡額も含まれます。

Q8. 相続人以外の特定受遺者との共有の場合はどうなりますか?

A8. 相続人ではない特定受遺者(遺言により財産を受け取った人)の売却額は、相続人の1億円判定には含まれません。特例の判定対象者は、あくまで「相続または遺贈により被相続人の居住用家屋またはその敷地を取得した相続人」に限られるためです。

まとめ

空き家特例の1億円判定は、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 判定は相続人全員の売却額の合計で行う

- 判定期間は最長約7年間に及ぶ

- 「対象譲渡」「適用前譲渡」「適用後譲渡」の定義を正確に理解する

- 共有者間の情報共有が不可欠

- 1億円を1円でも超えると特例は一切適用できない

- 適用後譲渡で超過した場合は修正申告が必要

空き家の売却は高額な取引となるため、1億円判定を誤ると大きな税負担が発生します。特に複数の相続人がいる場合や、分割売却を検討している場合は、事前に税理士に相談されることを強くお勧めします。

税務・相続・法人のご相談はこちらから

阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。

税理士法人松野茂税理士事務所では、相続税・譲渡所得税のご相談を承っております。

空き家特例の適用可否判定、最適な売却スケジュールのご提案など、お気軽にご相談ください。

- 所在地: 〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)

- 電話: 06-6419-5140

- FAX: 06-6423-7500

- メール: info@tax-ms.jp