はじめに

取引相場のない株式の評価方法には、原則的評価方法と特例的評価方法(配当還元法)があります。この配当還元法を利用した節税スキームが、税理士以外のものから提案されるケースが見られます。

中には、税法や財産評価基本通達第6項の規定を十分に理解せずに作られたスキームもあり、実行すると重大な税務リスクを伴う可能性があります。そのため、税理士の間では注意喚起がなされています。

本記事では、配当還元法の悪用事例と、財産評価基本通達第6項の適用について、実務上のNG事例をわかりやすく解説します。

財産評価基本通達第6項とは

財産評価基本通達第6項(この通達の定めにより難い場合)

の適用を受けます。

この条項は、通達に定める評価方法によることが実質的な租税負担の公平を著しく害すると認められる特別な事情がある場合、国税局長の指示により評価する旨を定めています。つまり、形式的には通達に従っていても、実質的に租税回避と認められる場合には、適用されない可能性があるということです。

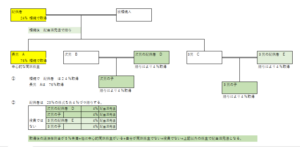

同族株主等の判定基準

同族株主のいる会社の場合

同族株主のいる会社は 30%以上(50%以上の株主グループがある場合にはその50%以上の一の50%以上の株主グループ)の株主グループに属している場合 同族株主のいない会社は15%以上の株主グループに属している場合は 【その他の株主】以外は会社の支配権を有していますので原則的な評価方法となりこれらの株主を同族等株主といいます。

同族株主等以外の株主の場合

同族株主等以外の株主 30%未満の株主グループに属している株主及び15%未満の我部主グループに属している株主は特例的な評価方法(配当還元法)による評価方法となります。

配当還元法は、会社の経営支配力を持たない少数株主に適用される簡便な評価方法で、受け取る配当金額を基準に評価するため、原則的評価方法に比べて評価額が大幅に低くなる特徴があります。

配当還元法悪用の危険性

通達を悪用したり種類株式を利用することにより容易に配当還元法の評価により相続又は贈与が可能であり、国税庁は財産評価通達第6項により財産の価額は国税局長の指示を受けて評価することになります。

税理士の間では配当還元法が認められない事例を想定して注意を喚起しています。

実際に、一部のコンサルティング会社や金融機関からこうしたスキームの提案を受け、税理士に意見を求められるケースも報告されています。しかし、これらのスキームは税務リスクが極めて高く、後日否認される可能性が高いため、専門家として慎重な判断が求められます。

NG事例

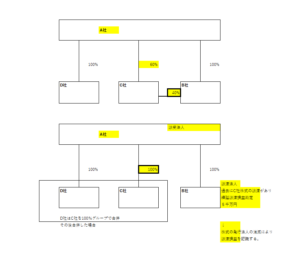

事例1 同族株主の判定を意図的に操作するケース NG

50%以上と未満で同族株主が入れ替わることを悪用して配当還元法により評価をした場合

A 51%の株主 B 49%の株主 がいました。 Aは会社の経営者 Bは従業員です。 Aは同族株主ですので原則的な評価方法 Bは同族株主以外の株主なので配当還元法で評価することになります。

Aは取引相場のない株式の評価方法の仕組みを熟知しており生前にBに2株 贈与することにより A自身の相続は配当還元法を受けたいと考え Bに2株の株式の贈与を原則法で行いました。 Aは数年まえから計画しており 事前にBに49%の株式を配当還元法で贈与していました。 Aの相続後はAの長男が残りの49%の株式を相続により取得しました。 課税時期における評価は Aの長男は Aが Bに2株贈与した時点で 同族株主以外の株主に該当しますので配当還元法による評価となります。NG

しかしながら Aの長男は会社の実質的な支配があります。 Bは生前のAとの約束でAの長男に2株 贈与して今度はBが同族株主から同族株主以内になります。

相互に行って数の株式を保有して相続時に同族株主に該当しないように操作することができてしまいます。

問題点:形式的には配当還元法の要件を満たしていても、計画的な株式の移転により同族株主の判定を操作している点が問題です。実質的には会社の支配権を維持したまま、評価額だけを低く抑えようとする意図が明らかです。このようなスキームは悪質で6項の適用となり否認される可能性が高いと思われます。莫大な追徴税額と重加算税が課される極めて危険なスキームと思われます。

事例2 属人的株式の利用 NG

属人的株式とは

属人的株式とは 固有の株主に特別の権利を付与する株式で株式が移転すると特別な権利は消滅する株式です。ある会社が 【 発行株式のすべてを属人的株式にして、取締役の地位にあるものだけが議決権を有する】とした場合は 取締役の相続開始により その取締役の相続人は無議決権株式を相続するので形式上は【同族株主以外の株主】に該当するので配当還元法による評価となります。NG

問題点:会社法上は認められている属人的株式ですが、これを相続税対策として利用することには重大なリスクがあります。取締役という地位に基づいて議決権を付与し、相続発生時には自動的に無議決権株式となるよう設計することで、形式的に配当還元法の適用を受けようとするものです。その後相続人が取締役になると議決権を取得することになりこのようなスキームは悪質で6項規定により高い確率で否認されると思われます。莫大な追徴税額と重加算税が課される危険なスキームと思われます。 属人的株式で会社の支配権をコントロールすることが可能ですが相続対策として利用すると無議決株式でも原則法の評価となるような事例が報告されています。

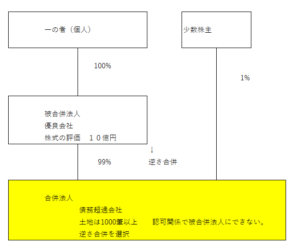

事例3 一般社団法人・財団法人の利用 NG

①議決権のある株式を【持ち分の無い一般社団法人や財団に譲渡又は贈与する場合】NG

同族株主の判定は議決権割合で同族株主の判定を行います。 会社は 1株を残して無議決権株式に変更して 持ち分の無い社団や財団に保有さえると 社団又は財団が同族株主となりそのほかの株主は【同族株主以外の株主】となり配当還元法の評価となります。NG

問題点:持分の定めのない一般社団法人や財団法人には相続税が課されないという特性を利用し、議決権のある株式を移転させることで、残りの株主を形式的に「同族株主以外の株主」とするスキームです。近年、一般社団法人を利用した相続税対策が厳格化されており、このようなスキームは6項規定により高い確率で否認さると思われます。莫大な追徴税額と重加算税が課される極めて危険なスキームと思われます。法人税法の規定に個人及び法人との間で同族株主とする規定が存在しています。 この場合は一般社団法人を同族株主と判定しますので配当還元法の移転は否認され原則法となります。机上の理論でも破綻しています。

②一般社団法人を複数設立して配当還元法の評価で同族株主の株式を移転した場合 NG

問題点 会社を同族株主のいない会社にするために複数設立 一般社団法人を設立して15%未満の株式を譲渡した場合は、根拠条文:法人税法施行令4条1項4号(同一の議決権行使)その者と “継続して同一の議決権の行使をしている者” は、その者と同一の者とみなす。社長が理事長をしている場合は一般社団法人は同族株主に該当すると思いわれます。

株主総会の重要性

そのほか 従業員や元従業員にもこの規定が働きますので株主総会の招集通知、出席・欠席などの確認 賛成 反対の記録を残しておかないと大変なことになりかねません。

事例4 種類株式の極端な利用 NG

創業者に有利な権利を集中させるケース

会社オーナーは 剰余金の配当 残余財産の優先分配 議決権を100倍などにして 1株だけで【同族株主】なるように他の株式を劣後株、議決権のない株式にして親族以外の役員や従業員にもたせました。 会社の株式は1株で配当の権利 残余財産の権利 議決権を有しており会社を支配しています。相続時の評価は 原則法ですが 財産評価通達では計算のできない株式の価値となっています。

問題点:1株に極端に権利を集中させ、他の株式を実質的に無価値に近い状態にするスキームです。このような極端な種類株式の設計は、会社法上は可能でも、財産評価の観点からは通達に定める評価方法で適正に評価することが困難です。このようなスキームは6項規定に財産評価規定により原則法で評価した金額は否認されます。国税局長の指示により、実質的な価値に基づいて評価され、莫大な追徴税額と重加算税が課される極めて危険なスキームと思います。

経済的に不自然な種類株式への変更が節税目的で課税の公平性からそれを行わなかった場合に著しく税負担を免れる行為と言えます。

実務上の注意点

これらの事例は、いずれも次のような共通点があります:

- 形式的には適法:会社法や税法の形式的な要件は満たしている

- 租税回避目的が明白:実質的な支配関係を変えずに評価額だけを下げようとする意図が明らか

- 経済的合理性の欠如:事業上の必要性や経済的合理性がなく、専ら税負担の軽減を目的としている

- 計画性:数年前から計画的に準備されている

配当還元法による株式の移転は、慎重な判断が必要となります。

配当還元法 種類株式 一般社団法人 この3つの言葉のうち2つ以上に該当するスキームに対して意見を求まられたら慎重な判断が必要でストップさせる必要があると個人的には思います。

税理士としての姿勢

税理士以外のものから、このようなスキームの提案を受けた際には、次の点を明確に伝えるべきです:

- このようなスキームは悪質で否認されます:財産評価基本通達第6項により必ず否認されます

- 莫大な追徴税額:本来の評価額との差額に対する相続税・贈与税が課されます

- 重加算税の適用:隠蔽・仮装と認定され、35%~40%の重加算税が課されます

- 延滞税の負担:否認までの期間の延滞税も加算されます

- 税理士の責任:このようなスキームに関与した場合、税理士としての信用も失墜します

**これらは絶対に手を出してはいけない危険なスキームです。**税理士は、クライアントの利益を守る立場にありますが、それは適法な範囲での節税対策を提案することであり、明らかな租税回避スキームに加担することではありません。

まとめ

配当還元法は、少数株主保護の観点から認められている妥当な評価方法です。しかし、これを悪用した税金回避スキームは危険で、絶対に選択してはいけません。

税理士としては、現状に即して事業承継・相続対策のための提案する専門性が求められています。安易なスキームに飛びつくのではなく、正当な事業承継対策や相続税対策を提案していくことが、専門家としての責務であると考えます。

税理士法人松野茂税理士事務所は、非上場株式評価や事業承継・相続税対策について豊富な実績と高度な専門知識で安心のアドバイスを提供しています。

取引相場のない株式の適正な評価、リスクのない事業承継対策について、30年以上の経験に基づいた確かなサポートをいたします。

お気軽にご相談ください。

税理士法人松野茂税理士事務所

〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル 7F

(阪神尼崎駅徒歩1分)

電話:06-6419-5140

FAX:06-6423-7500