非上場株式(取引相場のない株式)の評価において、見落とされがちながら評価結果を大きく左右する重要な論点があります。それが「相互保有株式の議決権制限」です。

税理士会の研修でも重要テーマとして取り上げられるこの論点について、実際の裁判事例も交えながら詳しく解説いたします。

会社法308条1項とは?

会社法308条1項では、相互保有株式について次のような規定があります。

ある会社が他社の4分の1(25%)以上の議決権を持つ場合、その他社が保有する株式の議決権は制限される

これは税法ではなく会社法の規定ですが、非上場株式の評価における同族株主等の判定に直接影響を与えるため、相続税や贈与税の実務で極めて重要な意味を持ちます。

なぜ同族株主判定が重要なのか?

非上場株式の評価方法は、評価する株主が「同族株主等」に該当するかどうかで大きく異なります。

同族株主のある会社の場合

- 議決権割合30%以上の株主グループ → 原則的評価方法(類似業種比準方式、純資産価額方式等)

- 議決権割合30%未満の株主グループ → 配当還元方式

同族株主のいない会社の場合

- 議決権割合15%以上の株主グループ → 原則的評価方法

- 議決権割合15%未満の株主グループ → 配当還元方式

原則的評価方法と配当還元方式では、評価額に数倍から数十倍の差が生じることも珍しくありません。

相互保有株式が判定に与える影響

議決権割合の計算方法

相互保有株式がある場合の議決権割合は、次のように計算します。

議決権割合 = 株主グループの議決権数 ÷ (会社の総議決権数 − 議決権制限を受ける株式数)

分母から議決権制限を受ける株式が除外されるため、他の株主の議決権割合が相対的に上昇することになります。

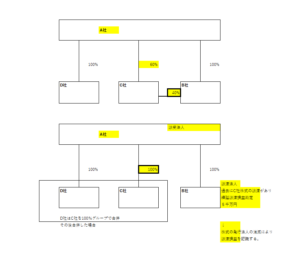

具体的なケーススタディ

ケース1:A社が評価対象会社の20%を保有

- A社:評価対象会社の議決権を20%保有

- 評価対象会社:A社の議決権を30%(25%以上)保有

結果:A社の議決権は制限される → 他の株主の議決権割合が上昇し、同族株主等の判定に影響

ケース2:相互に25%以上保有

- A社:評価対象会社の議決権を25%保有

- 評価対象会社:A社の議決権を30%(25%以上)保有

結果:A社と評価対象会社の両方の議決権が制限される → 判定に大きな影響

ケース3:一方が25%未満

- A社:評価対象会社の議決権を25%保有

- 評価対象会社:A社の議決権を15%(25%未満)保有

結果:評価対象会社の議決権のみ制限される → A社の議決権には影響なし

ケース4:子会社が親会社株式を保有

- A社:評価対象会社の議決権を15%保有

- 評価対象会社:A社の議決権を100%保有

結果:A社は25%未満なので、評価対象会社の議決権に影響なし

ケース5:親子会社の相互保有

- A社:評価対象会社の議決権を30%保有

- 評価対象会社:A社の議決権を100%保有

結果:両社とも25%以上保有しているが、A社の議決権を制限するとA社が議決権を行使できなくなるため、この場合は制限されない

実務における複雑なケース

ここまでは2社間での相互保有株式の具体例を挙げましたが、実務では関係会社が複数存在するケースも多く見られます。

たとえば、以下のような状況では判定が極めて難解になります。

- A社、B社、C社の3社以上が相互に株式を保有している

- 親会社、子会社、孫会社の多層的な株式保有関係がある

- 同族関係者が複数の法人を通じて間接的に株式を保有している

- 持株会社を通じた複雑な株式保有構造がある

このような複数の関係会社が絡むケースでは、次の点を慎重に検討する必要があります。

検討すべき事項:

- 各社の議決権制限の有無を個別に判定 – どの会社の議決権が制限されるのか、一社ずつ確認が必要

- 制限後の議決権割合の再計算 – 制限される議決権を除外した上で、各株主グループの議決権割合を計算し直す

- 同族関係者の範囲の確認 – 相互保有している会社が同族関係者に該当する場合の調整

- 連鎖的な影響の検証 – ある会社の議決権制限が、他の会社の判定にも影響を与える可能性

関係会社が複数ある場合は、単純な2社間の相互保有とは異なり、判定の順序や計算方法によって結果が変わることもあるため、税理士等の専門家による慎重な検討が不可欠です。

見落としによる重大なトラブル事例

この会社法308条1項の規定は、実際の相続税申告で重大な問題を引き起こした事例があります。

事案の概要

- 当初の申告:相続人全員を「同族株主等に該当しない」と誤って判断し、配当還元方式で相続税申告を実施

- 誤りの発覚:申告後に相互保有株式の議決権制限により、実際には同族株主等に該当することが判明

- 遺産分割のやり直し:配当還元法が最大限に適用できるように相続人の議決権数を5%未満になるように調整して修正申告書を提出

- 税務署の対応:修正申告を受け付けず、更正処分を行い、遺産分割やり直しによる贈与税の申告漏れを指摘

- 裁判へ:納税者は当初の遺産分割の無効と、贈与税処分の取り消しを求めて提訴

裁判の結果

納税者側の勝訴

裁判所は、当初の遺産分割の過程に誤りがあり、相続人間に誤解があったとして、遺産分割の無効を認めました。

重要なのは、単なる「評価の誤り」ではなく、「遺産分割の過程における錯誤」が認められた点です。つまり、相続人全員が株式の性質(同族株主に該当するか否か)について誤った認識のもとで遺産分割を行ったため、その合意が無効とされたのです。

この判例から学ぶべきこと

- 遺産分割の前提となる重要な事実(この場合は同族株主該当性)について錯誤があった場合、遺産分割の無効が認められる可能性がある

- 過去の判例では、財産漏れなどの場合、遺産分割のやり直しが認められる傾向にある

- ただし、税務署が先に評価の誤りを指摘していた場合は、遺産分割のやり直しが認められない可能性が高い

- この勝訴事例は個別案件での例外的なケースとも評価されている

重要なポイント:最初の申告で正しく判定することが極めて重要です。「知らなかった」では済まされません。

実務上の注意点

1. 株主構成の詳細な確認

相続税や贈与税の申告において非上場株式を評価する際は、必ず以下を確認してください。

- 評価対象会社の株主構成

- 主要株主が保有する他社の株式

- 相互保有関係の有無と持株比率

2. 同族関係者の範囲

相互保有している会社が株主グループの同族関係者に該当する場合は、分子(株主グループの議決権数)から控除するケースもあります。この判断も慎重に行う必要があります。

3. 税法と会社法の違いを認識

この論点は税法ではなく会社法の規定です。税法の解説書には記載がありますが、見落としやすい論点として十分注意が必要です。

4. M&Aや組織再編時の留意点

企業買収や組織再編を行う際も、この議決権制限が支配関係の判定に影響することがあります。株式評価だけでなく、グループ全体のストラクチャーを検討する際にも重要な視点です。

まとめ

相互保有株式の議決権制限は、次のような重大な影響をもたらします。

- 同族株主等の判定が変わる可能性がある

- 配当還元方式と原則的評価方法の選択に影響する

- 評価額に数倍から数十倍の差が生じることもある

- 一度誤った申告をすると、修正が極めて困難になる

非上場株式の評価は、相続税対策や事業承継において避けて通れない重要な論点です。特に複数の会社を運営されている経営者の方や、グループ会社間で株式を持ち合っているケースでは、この議決権制限の影響を必ず確認する必要があります。

税理士法人松野茂税理士事務所のサポート

当事務所は、非上場株式の評価、相続税対策、M&A、組織再編など、高度な専門知識を要する税務案件を数多く手がけてまいりました。

このような課題をお持ちの方は、ぜひご相談ください:

- 自社株の評価額を正確に把握したい

- 相続税対策として事業承継を検討している

- グループ会社間の株式保有関係を整理したい

- M&Aや組織再編を計画している

- 既に申告済みだが、評価に不安がある

30年以上の実績と専門性で、お客様の大切な資産を守り、最適な税務戦略をご提案いたします。

お問い合わせ

税理士法人松野茂税理士事務所

- 所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)

- 電話:06-6419-5140

- FAX:06-6423-7500

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

タグ:#非上場株式評価 #相互保有株式 #同族株主 #相続税 #事業承継 #M&A #組織再編 #尼崎税理士 #会社法308条