小規模宅地等の特例は、相続税の大幅な減額につながる重要な制度です。ブログ連載の初回として、全体像を整理してご説明します。

目次

小規模宅地等の特例とは

相続や遺贈により取得した宅地等について、一定の要件を満たす場合に評価額を大幅に減額できる制度です。居住や事業の継続を税制面から支援する趣旨があります。

区分と分類の体系

【被相続人の宅地】

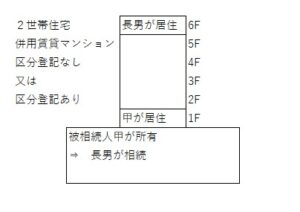

①特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)

- 被相続人が居住していた宅地

- 配偶者が取得する場合は無条件で適用

- 同居親族が取得し、相続税申告期限まで居住・所有継続する場合に適用

- 家なき子特例による適用も可能

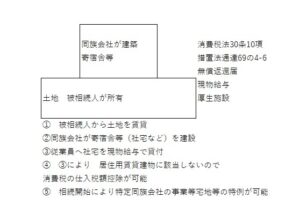

②特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)

- 被相続人が事業(不動産貸付業等を除く)に使用していた宅地

- 事業承継者が取得し、相続税申告期限まで事業継続・所有継続する必要

③貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)

- 被相続人が不動産貸付業等に使用していた宅地

- 事業承継者が取得し、相続税申告期限まで貸付事業継続・所有継続する必要

- 相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地は原則除外(3年縛り)

【生計一親族の宅地】

被相続人と生計を一にしていた親族が使用していた宅地についても、同様の区分で特例適用が可能です。

①特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)

- 生計一親族が居住していた宅地

- その親族が取得し、相続税申告期限まで居住・所有継続する場合に適用

②特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)

- 生計一親族が事業に使用していた宅地

- その親族が取得し、相続税申告期限まで事業継続・所有継続する必要

③貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)

- 生計一親族が不動産貸付業等に使用していた宅地

- その親族が取得し、相続税申告期限まで貸付事業継続・所有継続する必要

【実務上の注意点】生計一親族の判定は難易度が高い

生計一親族の宅地について特例を適用する場合、「生計を一にする」の取り扱いが非常に厳格で、判定の難易度が高い点に注意が必要です。実務では判断に迷うケースが多く、慎重な検討が求められます。税務調査でも重点的にチェックされる項目ですので、事前に専門家へのご相談をお勧めします。

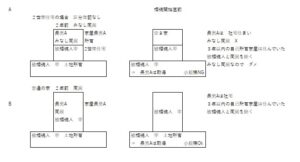

併用する場合の限度面積計算

複数の区分を併用する場合は、次の算式で判定します。

特定居住用の面積÷330㎡+特定事業用の面積÷400㎡+貸付事業用の面積÷200㎡≦1

一般的なサラリーマンであった家庭の場合は、特定居住用宅地等について、配偶者又は同居親族と家なき子で要件が異なります。次回は、その要件を説明します。

税理士法人松野茂税理士事務所

〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)

TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500

相続税・組織再編・M&Aのご相談は当事務所まで

税務・相続・法人のご相談はこちらから

阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。