生計を一にする親族の居住用家屋等に関する実務解説

税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。今回は、居住用財産の3,000万円特別控除について、実務上よくご質問をいただく「生計を一にする親族」が居住していた家屋のケースを中心に、条文に基づいて理由を解説いたします。

Q1. 転勤前に母と同居していた自宅の取扱い

【ご質問】 5年前まで母と同居していましたが、転勤により現在は賃貸住宅に住んでいます。自宅には母が引き続き居住しており、私は毎月生活費を送金しています。この自宅を売却した場合、3,000万円特別控除は適用できますか?

【回答】 適用可能です。

理由:

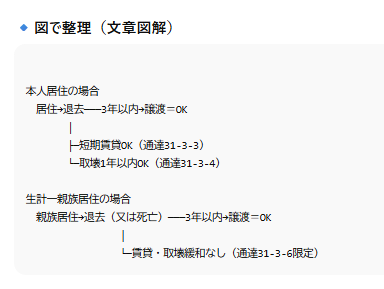

この特例は、本来「所有者自身が居住していた家屋」を売却する場合に適用されるのが原則です。しかし、転勤等のやむを得ない事情で所有者が居住できなくなった後も、生計を一にする親族が引き続き居住している場合には、特例の趣旨である「生活の本拠としていた財産の譲渡」という実態が継続していると認められるため、特例適用が認められています。

適用根拠:

租税特別措置法第31条第3項は「居住の用に供していた家屋」を対象としており、同法施行令第20条の3第3項で「居住の用に供しなくなった後引き続き当該個人の親族でその者と生計を一にするものの居住の用に供されているもの」を政令で定める家屋としています。

措置法通達31-3-6はさらに具体的に、以下の4要件を示しています:

- 所有者自身が過去に居住していたこと

- 居住しなくなった後も、親族が引き続き居住していること

- その親族と生計を一にしている状態が継続していること

- 譲渡時点においても生計を一にしていること

本件への適用:

- ✅ 転勤前に実際に居住していた

- ✅ 転勤後も母が引き続き居住

- ✅ 毎月の生活費送金により「生計を一にする」関係が継続

- ✅ 売却時点でも生計を一にしている

したがって、すべての要件を満たし、特例適用が可能です。

Q2. 子供のために購入したマンションの取扱い

【ご質問】 7年前に大学入学する長男のためにマンションを購入しました。私自身は一度も居住したことがありません。長男は現在就職して独立しており、このマンションを売却したいのですが、3,000万円特別控除は適用できますか?

【回答】 適用できません。

理由:

居住用財産の譲渡所得の特別控除は、「所有者が自らの生活の本拠として使用していた財産」を譲渡する場合に、その譲渡益に対する課税を軽減することで、住み替えや生活環境の変化を税制面から支援する趣旨の制度です。

所有者自身が一度も居住したことがない財産は、所有者にとって「生活の本拠」ではなく、投資用資産または親族への便宜供与のための資産と位置づけられます。このような資産は特例の趣旨である「生活基盤の移転に伴う譲渡」には該当しないため、特例の対象外となります。

適用されない根拠:

租税特別措置法第31条第3項は「その居住の用に供している家屋又は居住の用に供されなくなった家屋」と規定しており、この「その」という文言は「所有者その人の」という意味です。

措置法通達31-3-1では、> 「その者が現実に居住の用に供していた家屋であることを要する」と明記されています。

この「現実に居住の用に供していた」という要件は、以下を意味します:

- 所有者本人が実際にその家屋で日常生活を営んでいたこと

- 単に住民票を移しただけでは不十分

- 親族が居住していても、所有者本人の居住とは認められない

本件の検討:

- ❌ 所有者は一度も居住していない

- ❌ 当初から長男の居住のみを目的として取得

- ❌ 「現実に居住の用に供していた」要件を満たさない

したがって、特例は適用できません。

例外的に検討の余地があるケース: 転勤等で家族を残して単身赴任する場合、取得時点では家族全員で居住する予定だったが、やむを得ず所有者のみが転勤した場合には、所有者の居住実績として認められる可能性があります。しかし、本件のように当初から親族のみの居住を予定していた場合は該当しません。

Q3. 相続した実家に長男が居住しているケース

【ご質問】 父が亡くなり実家を相続しました。私は現在妻とともに社宅に住んでいます。実家には大学に通う長男が住んでいます。この実家を売却する場合、3,000万円特別控除は適用できますか?

【回答】 適用できません。

理由:

相続により取得した家屋について、被相続人が居住していた事実は、相続人の居住の事実とは引き継がれません。これは、居住用財産の特例が「所有者自身の生活の本拠の譲渡」を対象とする制度であり、被相続人と相続人は別個の人格であることから、被相続人の生活実態を相続人の生活実態とみなすことはできないという考え方に基づいています。

適用されない根拠:

措置法通達31-6-3では、> 「被相続人又は贈与者の居住の用に供していた期間は、その相続又は贈与により当該家屋を取得した者の居住の用に供していた期間に含まれない」> 「これらの者が法第31条第3項の規定の適用を受けるためには、相続又は贈与により家屋を取得した後、その者自身が当該家屋を居住の用に供する必要がある」と明記されています。

本件の検討:

- ❌ 相続人自身は相続後一度も居住していない

- ❌ 被相続人(父)の居住期間は相続人の居住期間に含まれない

- ❌ 長男の居住は、前述Q2と同様、所有者の居住とは認められない

- ❌ 措置法通達31-3-1の「現実に居住の用に供していた」要件を満たさない

実務上の対応策:

特例適用を受けるには、相続後、実際に実家に居住し、その後売却すれば、相続後の居住期間に基づいて特例適用が可能です。

Q4. 転勤後1年経過して親族が死亡したケース

【ご質問】 実家には母が住んでおり、私は生活費を送金していました。転勤して2年目に母が亡くなり、現在は第三者に賃貸しています。母が住まなくなってから1年以上経過していますが、この実家を売却する場合、3,000万円特別控除は適用できますか?

【回答】 適用できません。

理由:

この事例には2つの問題点があります。

第1の問題:生計を一にする親族の居住終了

租税特別措置法施行令第20条の3第3項および措置法通達31-3-6により、生計を一にする親族が居住している場合の特例適用には、「譲渡時点においても生計を一にしている」ことが要件とされています。

母上が死亡した時点で:

- 「親族の居住」という事実が消滅

- 「生計を一にする」関係も終了

したがって、母上の死亡時点で、租税特別措置法施行令第20条の3第3項の「引き続き当該個人の親族でその者と生計を一にするものの居住の用に供されているもの」という要件を満たさなくなります。

第2の問題:1年経過後の譲渡

措置法通達31-6-3では、> 「居住の用に供されなくなった日から1年以上を経過した後に譲渡した場合には、原則として法第31条第3項の規定の適用はない」と規定されています。

これは、居住用財産として使用されなくなってから長期間経過した後の譲渡は、もはや「生活の本拠の譲渡」ではなく、単なる「保有資産の処分」と性質が変化したと判断されるためです。

本件の判定:

「居住の用に供されなくなった日」は、母上が死亡した日です。なぜなら:

- 所有者本人は既に転勤で居住していない

- 生計を一にする親族の居住により「居住用」とみなされていた

- その親族の死亡により「居住用」としての性質が失われた

母上の死亡から1年以上経過後の売却であるため、措置法通達31-6-3により原則適用不可となります。

第3の問題:賃貸への転用

措置法通達31-3-3では、> 「居住の用に供されなくなった日とは、その者が当該家屋を居住の用以外の用に供した日」と規定されています。

賃貸に供した時点で、完全に「居住用」から「賃貸用(事業用)」に性質が変更されており、居住用財産としての特例適用の余地はなくなります。

例外的に適用できた可能性:

もし、母上の死亡後すぐ(概ね1年以内)に売却していれば、「死亡を契機とした売却」として、生活の延長線上にある処分と認められ、特例適用の可能性がありました。しかし、本件では:

- ❌ 1年以上経過後の売却

- ❌ その間に賃貸に供している

これらの事実から、もはや居住用財産としての性質は完全に失われています。

Q5. 妻名義の家屋に転勤後引っ越したケース

【ご質問】 転勤により3年前に社宅に入居し、その後妻が相続した家に引っ越しました。転勤前に住んでいた私名義の自宅は空き家となっています。この自宅を売却する場合、3,000万円特別控除は適用できますか?

【回答】 適用可能です。ただし、期間要件と保管状況に注意が必要です。

理由:

転勤は本人の意思によらない「やむを得ない事情」であり、このような場合でも特例を適用できるよう、租税特別措置法施行令第20条の3第3項で、「物品の保管その他の用に供されているもの」を適用対象としています。

適用の理論的根拠:

転勤により一時的に居住できなくなった場合でも、以下の理由から「居住用財産」としての性質は維持されていると考えられます:

- 転勤は一時的なもので、将来戻る可能性がある

- 家財道具等を保管し、所有者との結びつきが継続している

- 居住以外の用途(事業用・賃貸用)に転用していない

措置法通達31-6-6では、> 「転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その後、その家屋を引き続きその者の物品の保管その他の用に供しているとき」は、居住用財産として取り扱うとされています。

期間要件の重要性:

租税特別措置法第31条第3項では、> 「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間」に売却することが要件とされています。

本件では、転勤により社宅に入居した日が「居住の用に供されなくなった日」となります。3年前に転勤したとのことですので、今年中(または来年12月31日まで)に売却すれば期間要件を満たします。

妻名義の家への転居の影響:

転勤後に妻名義の家に転居したことは、元の自宅の「居住用財産」としての性質に影響を与えません。なぜなら:

- 転勤という「やむを得ない事情」により居住できなくなったという事実は変わらない

- その後の居住場所の変更は、元の自宅の性質を変えるものではない

- 空き家として保管している限り、「物品の保管その他の用」に該当

本件の判定:

- ✅ 転勤という「やむを得ない事情」あり

- ✅ 空き家として保管(事業用・賃貸用に供していない)

- ⚠️ 3年以内の売却が必要

賃貸に供している場合の注意点:

もし空き家期間中に第三者に賃貸している場合は、状況が異なります。

措置法通達31-3-3により、賃貸開始日が「居住の用に供されなくなった日」となり、そこから3年以内の売却が必要です。さらに、措置法通達31-6-3により、賃貸開始から1年以上経過後の売却は原則適用不可となります。

賃貸に供した時点で、家屋の性質が「居住用」から「賃貸用(事業用)」に変更されたと判断されるためです。

参考 重要な通達を紹介します。賃貸した場合の自己住んでいる居住用財産と生計一親族の住んでいる居住用財産の取り扱いの異なる通達の根拠

(1)措置法通達31の3-6の主旨

「生計を一にする親族が引き続き当該家屋に居住している場合」に限り、

所有者本人が居住していたものとみなす。

この文言から明らかなように、

「生計一親族の居住」が継続していることが前提要件です。

よって、親族が退去した後に賃貸した場合は、

→ 「居住の用に供している」から「貸付用」へ性格が変化します。

(2)措置法通達31の3-3との比較

通達31の3-3(本人の家屋の場合)は、

「居住をやめた後に一時的に貸付けても、なお居住用として扱って差し支えない」

という緩和規定があります。

しかし、通達31の3-6にはこの貸付け容認の文言が一切ありません。

→ つまり、本人の家屋なら短期賃貸OK

親族居住家屋(31-3-6)では賃貸NG

Q6. 共有名義の自宅で一方のみが転勤したケース

【ご質問】 夫婦で2分の1ずつ共有している自宅があります。夫である私が転勤で単身赴任し、妻は自宅に残っています。私の持分を売却する場合、3,000万円特別控除は適用できますか?

【回答】 適用できません。

理由:

共有財産の場合、各共有者ごとに居住の実態を判定するのが原則です。しかし、夫婦が共有する自宅で一方が単身赴任している場合は、特殊な判断が必要となります。

共有物件の原則:

措置法通達31-3-2では、> 「共有に係る居住用家屋については、各共有者ごとにその居住の用に供しているかどうかを判定する」とされています。

この原則によれば、夫が単身赴任中で妻が居住を継続している場合、妻の持分については「居住継続中」、夫の持分については「居住していない」と別々に判定することになります。

しかし、本件では適用できない理由:

夫婦の場合、所得税法上「生計を一にする」関係にあり、所得税基本通達2-47により、単身赴任中でも以下の理由で「生計を一にする」と判定されます:

- 勤務の余暇には家族のもとで起居を共にすることを常例としている

- 生活費の送金が行われている

「居住の用に供されなくなった」の判定:

夫が単身赴任中であっても:

- 妻子が引き続き居住している

- 夫も「生計を一にする」関係で家族の一員として当該家屋と結びついている

- 週末や休暇時には当該家屋で起居することを常例としている

このような状況では、夫の持分についても「居住の用に供されなくなった」とは認められません。家族単位で見れば、依然として「居住の用に供している」状態が継続していると判断されるためです。

租税特別措置法施行令第20条の3第3項の解釈:

同項では「引き続き当該個人の親族でその者と生計を一にするものの居住の用に供されているもの」を適用対象としていますが、これは「所有者本人が居住しなくなった後も、親族が居住を継続している場合」を想定しています。

しかし、共有持分の売却は、家屋全体の譲渡とは異なり、以下の問題があります:

- 持分のみの売却は、通常の居住用財産の譲渡形態ではない

- 家族が引き続き居住している状態での一部持分の売却は、「生活の本拠の譲渡」とは認められにくい

本件の判定:

- ❌ 家族(妻)が引き続き居住している

- ❌ 夫も生計を一にする関係で結びついている

- ❌ 「居住の用に供されなくなった」とは認められない

実務上の対応:

特例適用を受けるには:

- 妻も転居し、家屋全体が「居住の用に供されなくなった」状態としてから売却

- 夫婦ともに居住している状態で、全体を一括して売却

いずれかの方法であれば、各持分について3,000万円特別控除(夫3,000万円+妻3,000万円=合計6,000万円)の適用が可能です。

Q7. 生計を一にする判定の実務基準

【ご質問】 「生計を一にする」とは具体的にどのような状態を指しますか? 送金額に基準はありますか?

【回答】 「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしている状態を指し、必ずしも同居を要件としません。

理由:

「生計を一にする」概念は、税法上の各種特例(扶養控除、配偶者控除、居住用財産の特例等)で広く用いられており、現代の多様な家族形態(単身赴任、就学による別居等)に対応するため、同居を絶対要件としていません。

法令の定め:

所得税法第2条第1項第47号で「生計を一にする」が定義され、所得税法施行令第4条で具体的要件が規定されています。

同令第4条では、以下の者を「生計を一にする」としています:

- 居住者と同居している者

- 居住者と同居していないが、常に生活費又は学資金の支弁を受けている者

所得税基本通達2-47の解釈:

同通達では、別居していても以下の場合は「生計を一にする」と認められるとしています:

- 勤務、修学等の余暇には親族のもとで起居を共にすることを常例としている

- 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている

「常に」の意味:

「常に送金が行われている」とは:

- 定期的・継続的に送金されていること

- 一時的・偶発的な援助ではないこと

- 生活の基盤を支えるための送金であること

送金額の判定基準:

法令上、具体的な金額基準は示されていません。実務上は以下を総合的に判断します:

- 親族側の収入状況: 親族が独立して生活できるだけの収入があるか

- 年金収入のみの高齢者:送金がなければ生活困難→生計を一にする○

- 十分な給与所得がある社会人:送金がなくても生活可能→生計を一にする×

- 送金額の相当性: 親族の生活費として相当な額か

- 月10万円程度の送金で、親族の主な生活費を賄っている→○

- 月1万円程度の小遣い程度の送金→×

- 送金の継続性:

- 毎月定期的に送金→○

- 不定期・単発的な送金→×

- 親族の生活実態:

- 送金により生活が成り立っている→○

- 送金は補助的で、自己の収入で主に生活している→×

具体例での判断:

| ケース | 親族の収入 | 送金額 | 判定 | 理由 |

|---|---|---|---|---|

| 単身赴任中の妻子への送金 | 妻:無収入 | 月20万円 | ○ | 妻子の生活費を全面的に負担 |

| 大学生の子への仕送り | 子:アルバイト月5万円 | 月10万円 | ○ | 学資金・生活費の主要部分を負担 |

| 年金生活の親への送金 | 親:年金月10万円 | 月5万円 | ○ | 年金だけでは不足する生活費を補填 |

| 社会人の子への小遣い | 子:給与月30万円 | 月3万円 | × | 子は独立して生計を立てている |

実務上の留意点:

「生計を一にする」判定は、形式的な送金額だけでなく、家族の生活実態全体から判断されます。税務調査では、以下の資料で立証を求められることがあります:

- 送金記録(銀行振込明細等)

- 親族の収入資料(源泉徴収票、年金通知書等)

- 親族の生活状況を示す資料

まとめ:条文解釈の実務ポイント

居住用財産の3,000万円特別控除の適用にあたっては、以下の条文・通達の正確な理解と、その趣旨に基づいた解釈が不可欠です。

1. 「居住の用に供していた」の意味

租税特別措置法第31条第3項:「その居住の用に供している家屋」

措置法通達31-3-1:「その者が現実に居住の用に供していた家屋であることを要する」

実務上のポイント: 所有者本人が実際に日常生活を営んでいた事実が必須です。単なる住民票の移動や一時的な滞在では不十分であり、生活の本拠として使用していたことが求められます。

2. 生計を一にする親族の居住による代替

租税特別措置法施行令第20条の3第3項:「引き続き当該個人の親族でその者と生計を一にするものの居住の用に供されているもの」

**措置法通達31-3-6:**譲渡時点でも生計を一にしている必要

実務上のポイント: 転勤等のやむを得ない事情により所有者が居住できなくなった場合でも、生計を一にする親族が継続居住し、かつ譲渡時点でも生計を一にしていれば特例適用可能です。ただし、親族の死亡や独立により「生計を一にする」関係が終了すれば、その時点で居住用財産としての性質を失います。

3. 期間要件の厳格な適用

租税特別措置法第31条第3項:「居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」

措置法通達31-6-3:「1年以上経過後の譲渡は原則適用不可」

実務上のポイント: 3年という期間は、生活の本拠を移転した後、合理的期間内に旧居を処分することを想定したものです。1年以上経過後の譲渡が原則不可とされるのは、1年以上空き家等の状態が続いた後の譲渡は、もはや「生活の延長線上の処分」ではなく「投資資産の処分」と性質が変化したと判断されるためです。

4. 相続による取得の特殊性

**措置法通達31-6-3本文:**被相続人の居住期間は原則不算入

**同ただし書:**相続前から同居の場合は例外

**租税特別措置法第31条の4第1項:**所有期間・取得価額は引継ぎ

実務上のポイント: 相続による取得の場合、「居住期間」と「所有期間」で取扱いが異なります。居住期間は原則として引き継がれませんが(同居の場合を除く)、所有期間は必ず引き継がれます。この違いを正確に理解することが重要です。

5. 事業用・賃貸用への転用の影響

措置法通達31-3-3:「居住の用以外の用に供した日」が「居住の用に供されなくなった日」

実務上のポイント: 空き家として保管している場合と、賃貸等に供した場合では、「居住の用に供されなくなった日」の判定が異なります。賃貸開始時が起算点となり、そこから3年以内、かつ1年以内の売却が必要です。

6. 共有財産の取扱い

**措置法通達31-3-2:**各共有者ごとに判定

実務上のポイント: 共有財産の場合、各共有者ごとに居住の実態を判定するのが原則ですが、夫婦共有で一方が単身赴任中の場合等、生計を一にする家族が居住を継続している場合は、「居住の用に供されなくなった」とは認められにくい点に留意が必要です。

結語

居住用財産の3,000万円特別控除は、個別の事実関係により判断が分かれる複雑な制度です。特に重要なポイントは:

原則の徹底:

- 所有者自身の「現実の居住」が大前提

- この原則を外れる場合は、明確な例外規定がある場合のみ

期間要件の厳格性:

- 3年以内、1年以内という期間制限は厳格に適用

- 早期の対応が税務上有利

生活実態の重視:

- 形式ではなく、実質的な「生活の本拠」であったかを判断

- 書類上の手続きだけでは不十分

条文・通達の正確な理解:

- 本文と例外規定の使い分け

- 趣旨に基づいた解釈

適用の可否判断には、個別の事実関係の詳細な確認が不可欠です。ご不明な点がございましたら、税理士法人松野茂税理士事務所までお気軽にご相談ください。

税務・相続・法人のご相談はこちらから

阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。

**税理士法人松野茂税理士