税理士が解説する実務のポイントと改正内容

相続対策をお考えの皆様、こんにちは。

暦年課税制度は相続対策の王道として、多くの富裕層の皆様に活用されています。特に毎年継続して贈与を行っている方の多くが、年間300万円から500万円程度の贈与を実施されています。

今回は、令和6年の税制改正も踏まえ、暦年課税制度の活用法を詳しく解説いたします。

📊 暦年課税制度とは

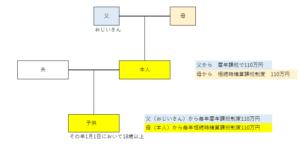

暦年課税制度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について課税する制度です。年間110万円の基礎控除があり、これを超える贈与に対して贈与税が課されます。

基本的な仕組み

- 基礎控除:年間110万円

- 課税対象:基礎控除を超える贈与

- 申告期限:翌年2月1日〜3月15日

🔄 令和6年改正のポイント

相続開始前贈与加算期間の延長

令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前の贈与加算期間が変更されました。

改正前(令和5年12月31日まで)

- 相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算

改正後(令和6年1月1日以後)

- 相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算

- ただし、4年超7年以内の期間については年100万円の控除あり

改正の影響

| 期間 | 取扱い |

|---|---|

| 相続開始前3年以内 | 従来通り全額加算 |

| 3年超4年以内 | 全額加算(新たに加算対象) |

| 4年超7年以内 | 年100万円控除後の金額を加算 |

| 7年超 | 加算対象外 |

💰 贈与税の税率と計算

一般贈与財産の税率(一般税率)

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | – |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |

特例贈与財産の税率(特例税率)

直系尊属から20歳以上の直系卑属への贈与

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | – |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |

📈 贈与金額別の税額シミュレーション

年間贈与額と実効負担率

| 贈与額 | 贈与税額 | 実効負担率 | 受贈者の手取り |

|---|---|---|---|

| 110万円 | 0円 | 0% | 110万円 |

| 200万円 | 9万円 | 4.5% | 191万円 |

| 300万円 | 19万円 | 6.3% | 281万円 |

| 400万円 | 30万円 | 7.5% | 370万円 |

| 500万円 | 48.5万円 | 9.7% | 451.5万円 |

| 600万円 | 68万円 | 11.3% | 532万円 |

*特例税率適用の場合

🎯 富裕層にとって特に有利な理由

1. 長期的な節税効果

毎年継続することで、大きな節税効果を実現できます。

10年間の節税効果(年400万円贈与の場合)

- 総贈与額:4,000万円

- 総贈与税額:300万円

- 実効負担率:7.5%

- 相続税軽減効果:相続税率30%なら1,200万円の節税

2. 相続財産の圧縮効果

贈与により相続財産を減らし、相続税の累進税率による影響を軽減できます。

3. 収益物件の活用

収益を生む財産を早期に移転することで、将来の収益も含めて相続財産から除外できます。

4. 富裕層の戦略的贈与

富裕層の方は相続税率(最高55%)と贈与税率を比較して、年500万円以上の贈与を計画的に実行されるケースが多く見られます。相続税率が高い場合、贈与税を支払ってでも生前贈与を行うメリットが大きくなります。

5. 孫への贈与の特別なメリット

孫への贈与の場合、孫が相続人にならない限り、相続開始前7年以内の贈与加算の対象外となります。これは特に有効な相続対策として活用されており、一世代飛び越えた財産移転が可能になります。

📊 実務での活用パターン

パターン1:基本型(年300万円贈与)

- 贈与額:300万円

- 贈与税:19万円

- 実効負担率:6.3%

- 10年継続:総額3,000万円の財産移転

パターン2:積極型(年500万円贈与)

- 贈与額:500万円

- 贈与税:48.5万円

- 実効負担率:9.7%

- 10年継続:総額5,000万円の財産移転

パターン3:複数人への分散贈与

例:子2人、孫2人への贈与

- 各人に年300万円贈与

- 年間総贈与額:1,200万円

- 年間総贈与税:76万円(19万円×4人)

- 実効負担率:6.3%

⚠️ 令和6年改正を踏まえた注意点

1. 7年以内加算の影響

相続開始前7年以内の贈与が加算対象となるため、より長期的な視点での贈与計画が必要です。

2. 4年超7年以内の100万円控除

この期間の贈与については、年100万円の控除があるため、実質的な影響は限定的です。

3. 計画的な贈与の重要性

改正により、より早期からの計画的な贈与が重要になりました。

💡 実務でのポイント

1. 贈与契約書の作成

毎年適切な贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。

2. 振込記録の保存

金銭贈与の場合は、銀行振込等により客観的な証拠を残しましょう。

3. 受贈者の管理

贈与を受けた財産は、受贈者が自由に使える状態にしておく必要があります。

4. 定期贈与に注意

毎年同額を贈与する場合、定期贈与と認定されるリスクがあります。金額や時期に変化を持たせることが重要です。

📋 贈与税申告のチェックリスト

申告が必要な場合

- ✅ 年間110万円を超える贈与を受けた

- ✅ 相続時精算課税制度を選択している

- ✅ 住宅取得等資金の非課税特例を受ける

申告時の必要書類

- ✅ 贈与税申告書

- ✅ 贈与契約書

- ✅ 振込明細書等

- ✅ 財産の評価に関する書類

🏆 成功事例

事例1:不動産オーナーAさん(70歳)

状況: 賃貸マンション3棟所有、推定相続税額2億円

対策:

- 子2人に年400万円ずつ贈与

- 10年継続で8,000万円の財産移転

- 相続税軽減効果:約2,400万円

事例2:会社経営者Bさん(65歳)

状況: 自社株式評価額5億円

対策:

- 子3人、孫4人に年300万円ずつ贈与

- 15年継続で約3億円の財産移転

- 事業承継と組み合わせた総合対策

📋 暦年課税 贈与税申告書テンプレート

第一表(贈与税の申告書)

申告者情報

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 申告年分 | 令和 年分 |

| 受贈者氏名 | ○○ ○○ |

| 住所 | 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○-○ |

| 電話番号 | 000-000-0000 |

| 職業 | 会社員・自営業・無職等 |

| 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 |

贈与者別の贈与財産

贈与者1

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 贈与者氏名 | ○○ ○○ |

| 住所 | 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○-○ |

| 受贈者との続柄 | 父・母・祖父・祖母等 |

贈与財産の内訳

| 財産の種類 | 数量・金額 | 評価額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 現金 | ○,○○○,○○○円 | ○,○○○,○○○円 | 振込日:○月○日 |

| 預貯金 | ○,○○○,○○○円 | ○,○○○,○○○円 | ○○銀行 |

| 上場株式 | ○○○株 | ○,○○○,○○○円 | ○○株式会社 |

| 不動産 | – | ○,○○○,○○○円 | 土地・建物 |

贈与税の計算

一般贈与財産(一般税率適用)

| 計算項目 | 金額 |

|---|---|

| 贈与財産の価額 | ○,○○○,○○○円 |

| 基礎控除額 | 1,100,000円 |

| 課税価格 | ○,○○○,○○○円 |

| 贈与税額 | ○,○○○,○○○円 |

特例贈与財産(特例税率適用)

| 計算項目 | 金額 |

|---|---|

| 贈与財産の価額 | ○,○○○,○○○円 |

| 基礎控除額 | 1,100,000円 |

| 課税価格 | ○,○○○,○○○円 |

| 贈与税額 | ○,○○○,○○○円 |

税額の合計

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 贈与税額の合計 | ○,○○○,○○○円 |

| 配偶者控除額 | ○,○○○,○○○円 |

| 各種税額控除 | ○,○○○,○○○円 |

| 差引納付すべき税額 | ○,○○○,○○○円 |

| 延納税額 | ○,○○○,○○○円 |

| 申告期限までに納付する税額 | ○,○○○,○○○円 |

贈与契約書テンプレート(暦年課税用)

贈与契約書

贈与者○○○○(以下「甲」という。)と受贈者○○○○(以下「乙」という。)は、次のとおり贈与契約を締結する。

第1条(贈与)

甲は、乙に対し、下記財産を贈与し、乙はこれを受諾する。

記

- 金銭 金○,○○○,○○○円

第2条(贈与の履行)

甲は、本契約締結日である令和○年○月○日に、前条の贈与財産を乙の指定する次の口座に振り込むことにより履行する。

- 金融機関名:○○銀行○○支店

- 口座種別:普通預金

- 口座番号:○○○○○○○

- 口座名義:○○○○

第3条(贈与税申告)

本贈与により乙に贈与税が課される場合は、乙が贈与税の申告・納付を行う。

第4条(その他)

本契約に関し紛争が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和 年 月 日

贈与者

住所:〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○-○

氏名:○○ ○○ 印

受贈者

住所:〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○-○

氏名:○○ ○○ 印

申告時の必要書類チェックリスト

基本書類

- [ ] 贈与税申告書(第一表)

- [ ] 贈与税申告書(第一表の二)※複数贈与者がある場合

- [ ] 贈与契約書の写し

- [ ] 振込明細書・通帳の写し

特例税率適用時の追加書類

- [ ] 戸籍謄本(受贈者が直系卑属であることの証明)

- [ ] 受贈者の年齢確認書類

財産別必要書類

現金・預貯金

- [ ] 振込明細書

- [ ] 通帳の写し

- [ ] 残高証明書

有価証券

- [ ] 株式等の明細書

- [ ] 残高証明書

- [ ] 評価証明書

不動産

- [ ] 登記事項証明書

- [ ] 固定資産評価証明書

- [ ] 不動産鑑定評価書(必要に応じて)

各種特例適用時の書類

配偶者控除

- [ ] 戸籍謄本

- [ ] 居住用不動産の登記事項証明書

- [ ] 住民票の写し

住宅取得等資金の非課税

- [ ] 住宅用家屋証明書

- [ ] 売買契約書の写し

- [ ] 住民票の写し

📋 契約書・申告書テンプレートの利用について

上記のテンプレートはコピーして自由にお使いください!

利用時の注意点

- 個別事案に応じて内容をご確認・修正ください

- 財産評価は専門家にご相談ください

- 申告期限(翌年3月15日)にご注意ください

実務でのポイント

- 契約書作成日の重要性

- 贈与の事実が発生した日を正確に記載

- 申告書の贈与年月日と整合させる

- 振込記録の保存

- 客観的証拠として重要

- 税務調査時の根拠資料

- 定期贈与の回避

- 毎年同額・同時期の贈与は避ける

- 金額や時期に変化を持たせる

📅 申告・納付スケジュール

| 項目 | 期限 |

|---|---|

| 申告期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日 |

| 納付期限 | 申告期限と同じ |

| 延納申請 | 申告期限まで |

| 修正申告 | 法定申告期限から5年以内 |

12月

- 翌年の贈与計画策定

- 財産評価の検討

1月〜11月

- 毎月または年1回の贈与実行

- 贈与契約書の作成・保管

2月〜3月

- 贈与税申告書作成・提出

- 納税手続き

🔍 相続時精算課税制度との使い分け

暦年課税が有利なケース

- 長期間にわたる継続的な贈与

- 多数の受贈者への分散贈与

- 将来値下がりが予想される財産

相続時精算課税が有利なケース

- 大きな金額の一括贈与

- 将来大幅な値上がりが期待される財産

- 収益物件の早期移転

💼 まとめ

暦年課税制度は相続対策の王道として、特に富裕層の方々にとって非常に有効な制度です。令和6年の改正により、より長期的な視点での計画が重要となりましたが、適切に活用すれば大きな節税効果を実現できます。

毎年300万円から500万円程度の継続的な贈与により、長期的な相続財産の圧縮と税負担の軽減が可能です。

ただし、制度の詳細は複雑で、個別の事情により最適な対策は異なります。具体的な贈与計画については、必ず税理士等の専門家にご相談することをお勧めします。

⚠️ 免責事項

このブログ記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談に代わるものではありません。具体的なケースについては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

個々の事案の適用については個人の責任において判断していただき、当事務所は一切の責任を負いません。税制改正等により内容が変更される場合がありますので、最新の情報については国税庁ホームページ等でご確認ください。

尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強い トップページ

税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00