相続税対策として「孫への贈与」が注目されています。従来の子への贈与と比べて節税効果が高い一方で、税務上のリスクや注意点も多数存在します。税理士法人松野茂税理士事務所の豊富な経験をもとに、孫への贈与を成功させるためのポイントを詳しく解説します。

なぜ孫への贈与が有効なのか

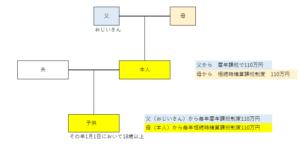

孫への贈与が相続税対策として効果的な理由は、世代をひとつ飛び越えることにあります。通常、財産は親から子、子から孫へと順次相続されますが、直接祖父母から孫に贈与することで、子の世代での相続税負担を軽減できます。

さらに、原則として孫は相続人ではないため、生前贈与加算(7年ルール)の対象外となります。これにより、贈与から7年以内に贈与者が亡くなっても、贈与財産が相続財産に持ち戻されることはありません。

税務署に否認されないための重要なポイント

1. 生前贈与加算の例外ケースに注意

孫への贈与でも、以下のケースでは生前贈与加算の対象となるため注意が必要です。

- 遺言で孫が財産を取得する場合

- 孫が死亡保険金の受取人に指定されている場合(特に注意が必要)

- 代襲相続が発生する場合(本来の相続人である子が先に死亡)

- 養子縁組をしている場合

- 相続時精算課税制度を選択している場合

これらのケースでは、節税効果が大幅に減少する可能性があります。

相続時精算課税制度利用時の注意点

相続時精算課税制度を選択した場合、孫であっても生前贈与加算の対象となります。この制度は累計2,500万円まで贈与税が非課税となりますが、相続時にはすべての贈与財産が相続財産に加算されます。

相続時精算課税制度の特徴

- 贈与時:2,500万円まで贈与税非課税(2024年からは年110万円の基礎控除も併用可能)

- 相続時:すべての贈与財産が相続財産に加算

- 孫が選択した場合も生前贈与加算の対象となり、2割加算も適用

そのため、孫への贈与では暦年贈与(年110万円の基礎控除を活用した贈与)を継続する方が、多くの場合において節税効果が高くなります。

生命保険の受取人指定は特に要注意

実務上、最も見落としがちなのが生命保険の受取人指定です。相続税対策として孫への贈与を行いながら、同時に孫を生命保険の受取人に指定している場合、生前贈与加算の対象となってしまいます。

さらに重要なのは、このような場合には相続税額の2割加算が適用されることです。孫や兄弟姉妹などの1親等以外の血族が相続により財産を取得した場合、算出された相続税額に20%が加算されます。

よくある間違いのパターン

- 孫への贈与で節税を図りながら、生命保険の受取人も孫に変更

- 結果として生前贈与加算の対象となり、さらに2割加算も適用

- 期待していた節税効果が大幅に減少

このような事態を避けるためには、生命保険の受取人指定と贈与戦略を総合的に検討する必要があります。

2. 「名義預金」と判断されない対策

税務調査で最も問題となるのが「名義預金」の認定です。孫の名義でも実質的に祖父母の財産とみなされると、相続税の課税対象となってしまいます。

必須の対策

- 贈与契約書の作成:毎回必ず作成し、双方が署名・押印

- 口座管理の徹底:通帳・キャッシュカードは孫本人(未成年の場合は親権者)が管理

- 実際の使用:贈与された資金は孫のために実際に使用する

3. 定期贈与とみなされない工夫

毎年同時期に同額を贈与していると「定期贈与契約」とみなされ、贈与総額に対して一度に贈与税が課されるリスクがあります。

回避策

- 毎年贈与契約書を新たに作成

- 贈与時期や金額を適度に変動させる

- 贈与の都度、贈与の意思を明確にする

非課税制度の活用と注意点

生活費・教育費の援助

扶養義務の範囲内での生活費・教育費の援助は贈与税の対象外ですが、「必要な都度」直接支払う場合に限られます。将来分をまとめて渡すと贈与税の対象となる可能性があります。

一括贈与の特例制度

- 教育資金の一括贈与:最大1,500万円まで非課税

- 結婚・子育て資金の一括贈与:最大1,000万円まで非課税

これらの制度は年間110万円の基礎控除とは別枠で利用可能ですが、金融機関での専用口座開設など所定の手続きが必要です。

2割加算のリスクを回避する戦略

孫が相続や遺贈により財産を取得する場合、相続税額の2割加算が適用されます。生前贈与加算の対象となった場合も同様です。この2割加算を考慮すると、孫への贈与戦略の設計がより重要になります。

対策のポイント

- 生命保険の受取人は配偶者や子(1親等の血族)に指定

- 孫への財産移転は純粋な生前贈与に限定

- 遺言による孫への遺贈は2割加算の対象となるため慎重に検討

実務上の重要な注意点

未成年者への贈与

- 贈与契約には親権者の同意と署名・押印が必要

- 財産管理は親権者が行う

- 孫本人の意思能力を考慮した適切な手続きが重要

親族間トラブルの防止

特定の孫のみへの贈与は他の相続人との不公平感を生み、将来的なトラブルの原因となります。

対策のポイント

- 贈与理由を家族間で共有し理解を得る

- 他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で計画する

- 将来の相続時のバランスを考慮した贈与設計

専門家による適切な設計が重要

孫への贈与は高い節税効果がある一方で、税務上の複雑な要件や親族間の調整など、多くの注意点があります。適切な贈与計画を立て、税務リスクを回避するためには、相続税に精通した税理士による事前の十分な検討が不可欠です。

税理士法人松野茂税理士事務所では、30年の豊富な経験をもとに、お客様の状況に応じた最適な贈与戦略をご提案いたします。相続対策やM&Aなどの高度な専門知識を活かし、安全で効果的な節税対策をサポートいたします。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。

実際の贈与や相続税対策については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

本記事に基づく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いません。

尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ

税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00

。