松野先生と事務所スタッフの会話形式で、不動産賃貸業の法人化による節税効果について詳しく解説します。

スタッフA(入社2年目):先生、最近不動産オーナーのクライアントから「法人化を検討したい」という相談が増えていますね。

松野先生:そうですね。不動産賃貸業の法人化は、今の時代にマッチした所得税・相続税対策として注目されています。まず、なぜ法人化が注目されているのか、その背景から説明しましょう。

法人化が注目される背景

スタッフB(入社1年目):なぜ今、法人化が注目されているのですか?

松野先生:主な理由は3つあります:

1. 法人設立の簡素化

- 最低資本金制度の廃止

- 1円からでも会社設立が可能

- 設立手続きの簡素化で費用負担も軽減

2. 個人の税負担増加

- 所得税の最高税率引き上げ(45%)

- 相続税の基礎控除額縮小

- 住民税を含めると最高税率は55%

3. 法人税率の優遇

- 中小法人の軽減税率(年800万円以下:約23%)

- 個人の高い税率と比較して大きな節税効果

スタッフB:かなり税率に差がありますね!

松野先生:所得が多い方ほど、法人化のメリットが大きくなります。

不動産賃貸業法人化の2つのパターン

スタッフC(入社3年目):先生、法人化にはどのような方法がありますか?

松野先生:大きく分けて「管理型法人」と「所有型法人」の2つのパターンがあります。それぞれ特徴が異なるので、詳しく見ていきましょう。

管理型法人の仕組み

スタッフD(入社4年目):管理型法人とはどのような仕組みですか?

松野先生:管理型法人は、不動産の所有権は個人のまま、法人が管理業務を行う形態です。

基本的な仕組み

個人(不動産所有者)

↓ 管理委託

法人(管理会社)

↓ 管理業務

入居者

節税効果

- 賃料収入の最大20%を管理費として法人に移転可能

- 個人の不動産所得を分散

スタッフD:20%というのは決まっているのですか?

松野先生:税務上、管理業務の対価として妥当な範囲とされているのが概ね10~20%です。ただし、実態に応じた適正な金額でなければなりません。

管理型法人の注意点

スタッフE(入社5年目):管理型法人で注意すべき点はありますか?

松野先生:いくつか重要な注意点があります:

1. 節税効果の限界

- 収入の20%程度しか分散できない

- 大きな節税効果は期待できない

2. 税務調査のリスク

- 管理会社の実態がないと判断されるケースが多い

- 管理費の否認リスクが高い

3. 青色専従者給与の制限

- 家族への給与にも妥当性が求められる

- 業務の実態に応じた金額制限

スタッフE:実態がないと判断される基準は?

松野先生:以下のような場合は要注意です:

- 管理業務の実態が不明確

- 事務所や従業員がいない

- 管理業務を外部委託している

- 管理費の算定根拠が不合理

所有型法人の大きなメリット

スタッフA:所有型法人はどのような仕組みですか?

松野先生:所有型法人は、法人が直接不動産を所有し、賃貸業を営む形態です。これが真の法人化といえますね。

基本的な仕組み

法人(不動産所有・直接経営)

↓ 賃貸借契約

入居者

大きなメリット

- 賃料収入全額が法人の所得

- 個人所得の大幅な圧縮が可能

- 相続税対策としても非常に有効

所有型法人の具体的な節税効果

スタッフB:具体的にはどの程度の節税効果があるのですか?

松野先生:実例で見てみましょう:

例:年間賃料収入2,000万円の場合

個人所有の場合

不動産所得:1,500万円(経費控除後)

所得税・住民税:約825万円(55%)

手取り:約675万円

法人所有の場合

法人税等:約345万円(23%)

役員報酬:800万円

所得税・住民税:約200万円

合計税負担:約545万円

手取り:約1,255万円

節税効果:約580万円

スタッフB:年間580万円も違うんですね!

松野先生:所得が高くなるほど、その差は顕著になります。

法人設立時の重要なポイント

スタッフC:所有型法人を設立する際の注意点を教えてください。

松野先生:以下の点が重要です:

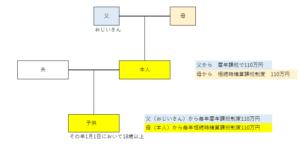

1. 株主構成の設計

ポイント

- 相続対策も考慮した株主構成

- 後継者への株式移転を考慮

- 議決権の適切な配分

2. 役員報酬の設定

考慮事項

- 所得税・法人税のバランス

- 社会保険料の負担

- 退職金の将来設計

3. 不動産の移転方法

主な方法

- 個人からの売買

- 現物出資

- 賃貸借から所有権移転

不動産移転の具体的方法

スタッフD:不動産を法人に移転する方法を詳しく教えてください。

松野先生:主に3つの方法があります:

1. 売買による移転

メリット

- 手続きが明確

- 個人に現金が入る

デメリット

- 譲渡所得税の負担

- 不動産取得税の負担

2. 現物出資による移転

メリット

- 譲渡所得税の繰延べ可能

- 不動産取得税の軽減措置

注意点

- 適正な価額での出資が必要

- 登記費用等の負担

3. 段階的移転

手法

- まず土地を賃貸借

- 建物のみ法人所有

- 段階的に土地も移転

地権課税の回避策

スタッフE:地権課税というのは何ですか?

松野先生:個人所有の土地に法人所有の建物が建っている場合の課税関係です。

地権課税とは

- 個人と法人の間の土地使用貸借

- 権利金の授受がない場合の課税問題

- 適正な地代設定の重要性

回避方法

- 適正地代の設定

- 固定資産税の3~6倍程度

- 近隣相場との比較検討

- 使用貸借契約書の整備

- 契約条件の明確化

- 期間・更新条件の設定

- 段階的な所有権移転

- 相続のタイミングでの移転

- 贈与税の基礎控除の活用

相続税対策としての効果

スタッフA:相続税対策としてはどのような効果がありますか?

松野先生:非常に大きな効果が期待できます:

1. 相続財産の圧縮

- 不動産→法人株式への変換

- 株式の評価額は不動産評価額より低くなることが多い

2. 相続税の納税資金確保

- 法人からの役員報酬

- 退職金の活用

- 配当による資金移転

3. 事業承継対策

- 株式の段階的移転

- 事業承継税制の活用可能性

スタッフA:相続対策としても一石二鳥ですね。

松野先生:ただし、適切な設計が重要です。目先の節税だけでなく、長期的な視点での検討が必要です。

法人化のデメリットと注意点

スタッフB:デメリットもありますよね?

松野先生:もちろんです。以下の点は必ず検討してください:

1. 設立・維持コスト

- 法人設立費用(約25万円)

- 年間の税理士報酬

- 法人住民税均等割(最低7万円)

2. 事務負担の増加

- 法人税申告書の作成

- 社会保険の手続き

- 議事録の作成・保管

3. 出口戦略の複雑さ

- 法人の解散・清算手続き

- 不動産の個人への移転時の課税

4. 損失の取扱い

- 個人なら不動産所得の損失は他の所得と通算可能

- 法人では欠損金の繰越のみ

法人化の判断基準

スタッフC:どのような場合に法人化を検討すべきでしょうか?

松野先生:以下の基準で判断することをお勧めします:

法人化を検討すべきケース

- 年間不動産所得が1,000万円超

- 他の所得と合計して所得税率が高い

- 相続対策が必要

- 事業拡大を考えている

- 後継者への承継を考えている

慎重に検討すべきケース

- 不動産所得が少額(500万円未満)

- 高齢で事業承継の予定がない

- 不動産の含み損が大きい

最近の相談事例

スタッフD:最近、どのような相談が多いですか?

松野先生:以下のような相談が増えています:

1. 相続対策としての法人化

- 70代の大家さんからの相談

- 子供への円滑な事業承継

2. 賃貸業の拡大

- 法人による資金調達の活用

- 新たな投資物件の取得

3. 税制改正への対応

- 所得税率引き上げへの対策

- 相続税強化への備え

スタッフD:やはり相続対策のニーズが高いですね。

松野先生:30年の経験から言えることは、不動産の法人化は「早めの検討」が重要だということです。相続が発生してからでは選択肢が限られてしまいます。

まとめ

スタッフE:不動産賃貸業の法人化についてまとめると?

松野先生:以下のポイントを押さえておきましょう:

法人化の基本方針

- 管理型より所有型が効果的

- 総合的な税負担で判断

- 相続対策も含めた長期視点

- 適切な設計と実態作りが重要

検討の流れ

- 現状の税負担分析

- 法人化シミュレーション

- 移転方法の検討

- 段階的実行プランの策定

不動産賃貸業の法人化は、適切に行えば大きな節税効果と相続対策効果を得られます。しかし、個々の状況に応じた慎重な検討が必要です。

ご検討中でしたら、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。豊富な経験に基づき、最適なプランをご提案いたします。

税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分) TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500

尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ

税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00