はじめに

尼崎で税理士業務を行っている中で、居住用財産の譲渡に関するご相談をよくいただきます。特に、土地と建物の所有者が異なるケースでは、特例の適用が複雑になることがあります。

今回は、実際の事務所でのスタッフとの相談事例をもとに、このような場合の税務上の取り扱いについて詳しく解説いたします。

事例の概要

物件概要

- 所在地:西宮市甲子園周辺

- 予定売却価格:2億2,500万円

- 土地:2億円、建物:2,500万円

- 建物:15年前新築(取得費5,000万円×50%=2,500万円)

- 土地の取得は不明 5%

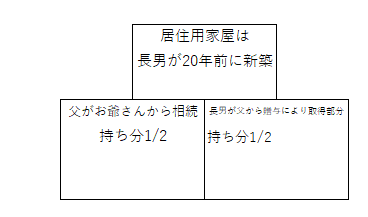

所有関係の詳細

- 建物:長男が20年前に新築し単独所有

- 土地:

- 父:お爺さんから相続により持分1/2を取得

- 長男:贈与により1/2所有

前提条件

- 長男は当該物件に10年以上居住

- 父と長男は同居し生計を一にしている

- 売却は2025年中を予定

事務所でのやり取り

スタッフ:「先生、顧問先が自宅を売却するらしいです。西宮に甲子園あたりに自宅があります。土地の面積が広いので契約金額は2億2,500万円を予定しています。ものすごい税金になります。計算しました。」

先生:「そうですね。大きな金額ですから、しっかりと計算する必要がありますね。どのような計算をしましたか?」

スタッフ:「土地が2億円、建物が5,000万円。取得費は15年前に新築したので5,000万円×50%=2,500万円になります。」

先生:「取得費の計算ですが、原価の額は簡略化していますので、実際の申告時にはより詳細な検討が必要ですね。」

当初の税額計算

スタッフ:「長男の計算です。」

1. 長男の計算

建物部分

- 収入金額:2,500万円

- 取得費:2,500万円

- 譲渡所得:0円

土地部分

- 収入金額:1億円

- 概算取得費(5%):500万円

- 譲渡所得:9,500万円

- 居住用特別控除:3,000万円控除後 → 6,500万円

税額計算 スタッフ:「自分が住んでいる家屋で10年超住んでいるので、居住用の特別控除と税額の軽減があります。」

- 6,000万円×14.21%=8,526,000円

- 500万円×20.315%=1,115,750円

- 合計10,240,006円

2. 父の計算

スタッフ:「父の計算です。土地 収入金額1億円-1億円の5%=9,500万円

。税額の計算 9,500万円×20.315%=19,299,250円 2人あわせて29,539,256円

スタッフ:「居住用の3,000万円控除は家屋を持って住んでいないと適用できません。居住用の税額の軽減は同じく家屋を持っていて住んでいる+10年超の要件があります。長男は要件を満たします。父は家屋を所有していないので居住用の3,000万円控除はできません。軽減税率も満たしていません。父は両方満たしていません。」

先生からの訂正

先生:「スタッフ、父の計算は間違っているよ。父の計算は9,500万円×14.21%=13,499,500円

差額 5,799,750円 余計に計算したらダメだよ!

スタッフ:「なんで?」

先生:「居住用家屋の3,000万円控除はやたらと難しいんだよ。譲渡した家屋の所有者とその敷地の所有者とが夫婦等の親族関係にあり、かつ、その家屋に同居し生計を一にしているときは、その家屋と敷地は一つの生活共同体の居住用財産とみて特例を運用するのが実情に即している。」

先生:「そこで国税庁は、次の要件の全てを満たす土地等の所有者の譲渡所得の計算上、3,000万円控除の適用を認めています(措法通達35-4)。同様に軽減税率の適用も同様に認めている。この場合、長男の居住用の3,000万円の残額(今回のケースでは0円)。しかし、居住用の税額の軽減もあるんだよ。」

父の正しい税額計算

- 長男の3,000万円控除の残額を父も適用可能

- 軽減税率も同様に適用

- 正しい税率:14.21%

- 9,500万円×14.21%=13,499,500円

節税効果:約580万円

さらなる節税提案

先生:「おい、まだ売ってないんだったら、長男から父に家屋の一部を贈与して父も居住用の3,000万円控除の適用を受けよう。税金があと400万円は下がるだろう~。提案してみよう。リスクはあるけど。」

期待される節税効果:約400万円

ただし、この手法にはリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。

参考法令・通達

国税庁公式リンク

- No.3302 マイホームを売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm - No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm - 質疑応答事例:No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm - 法令解釈通達:措置法第35条関係

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti35/01.htm

まとめ

居住用財産の譲渡特例は非常に複雑で、所有関係によって適用可能な特例が大きく変わります。特に土地と建物の所有者が異なる場合は、専門的な知識が不可欠です。

適切な税務計画により、大幅な節税が可能になることもありますので、売却をご検討の際は早めに専門家にご相談ください。

免責事項

重要な注意事項

本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の個人や法人に対する税務アドバイスではありません。実際の税務判断については、以下の点にご注意ください:

1. 個別事情の考慮が必要

- 本記事で紹介した事例は一般的なケースであり、実際のケースでは物件の詳細、所有関係、居住状況、家族構成等により結論が大きく異なる場合があります

- 特例の適用要件は複雑で、わずかな事実関係の違いにより適用可否が変わることがあります

2. 法令改正等について

- 税法は頻繁に改正されるため、本記事作成時点と実際の取引時点で法令が変更されている可能性があります

- 通達や取り扱いの変更により、本記事の内容が適用できない場合があります

3. リスクについて

- 本記事で提案した節税手法(贈与による所有権移転等)は、贈与税の課税、特例適用要件の不充足リスク、税務調査時の否認リスク等を伴います

- これらのリスクは個別事情により大きく異なります

4. 専門家への相談の重要性

- 実際の不動産譲渡を行う際は、必ず税理士等の専門家にご相談ください

- 当事務所以外の税理士に相談される場合も、居住用財産譲渡に精通した専門家への相談をお勧めします

- 必要に応じて不動産鑑定士、司法書士等の他士業専門家との連携も重要です

5. 責任の制限

- 本記事の内容を参考にした結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません

- 実際の税務申告や取引については、必ず専門家の指導の下で行ってください

6. 相談について

税理士法人松野茂税理士事務所

〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

尼埼 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ

最終更新日:2025年9月