Q1. 棚卸資産の評価損って、いつでも計上できるんですか?

スタッフ: 先生、在庫の価値が下がった時は、いつでも評価損を計上していいんでしょうか?

先生: それは重要な質問ですね。実は、単に値段が下がっただけでは評価損は計上できません。税務上、「著しい陳腐化」に該当する場合のみ評価損が認められるんです。

スタッフ: 「著しい陳腐化」ってどういう意味ですか?

先生: 簡単に言うと、もう通常の方法では販売できない状態になった商品のことです。具体的な例を見てみましょう。

Q2. どんな場合が「著しい陳腐化」に該当するんですか?

スタッフ: 具体的にはどのようなケースが該当するんでしょうか?

先生: 税務上、主に3つのパターンが示されています。

パターン①:季節商品の売れ残り

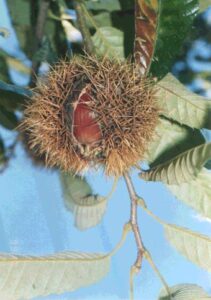

先生: まず、季節商品で売れ残ったものです。例えば、夏物の水着やかき氷機が秋になっても残っている場合ですね。

スタッフ: でも、来年の夏には売れるかもしれませんよね?

先生: いい視点ですね。ここがポイントで、「既往の実績その他の事情に照らして明らか」である必要があります。つまり、過去の経験から見て、来年も通常価格では売れないことが明確でないといけません。

パターン②:新製品の登場による陳腐化

スタッフ: 2つ目はどんなケースですか?

先生: 新製品が発売されたことで、旧製品が売れなくなった場合です。ただし、単に新しいモデルが出ただけではダメなんです。

スタッフ: どう違うんですか?

先生: 「型式、性能、品質等が著しく異なる新製品」である必要があります。例えば、スマートフォンの登場でガラケーが売れなくなったような、大きな技術革新があった場合ですね。

パターン③:物理的な損傷・劣化

先生: 3つ目は、商品自体に問題が生じた場合です。

スタッフ: 具体的には?

先生: 破損、型崩れ、長期間の保管による劣化、品質変化などです。食品の賞味期限切れや、衣類の型崩れなどが該当しますね。

Q3. 評価損を計上できない場合もあるんですか?

スタッフ: 逆に、評価損を計上できない場合はどんな時ですか?

先生: 重要なポイントです。「単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけ」の場合は評価損を計上できません。

スタッフ: 具体例を教えてください。

先生: 例えば:

- 原材料費の高騰で利益率が下がった

- 市場に同じ商品が溢れて価格競争になった

- メーカーが定価を下げた

これらは一時的な市場の変動なので、評価損は認められません。

Q4. 判断に迷った時はどうすればいいですか?

スタッフ: 実際の判断って難しそうですね…

先生: そうですね。判断に迷った場合は、以下の点を確認してください:

- 客観的な証拠があるか(過去の実績、市場データなど)

- 一時的な変動ではないか(構造的な変化かどうか)

- 通常の販売方法で売れるか(大幅な値下げが必要かどうか)

スタッフ: なるほど。慎重に判断する必要があるんですね。

先生: その通りです。適切な評価損の計上は、会社の財務状況を正確に表すために重要ですが、同時に税務リスクも考慮する必要があります。

まとめ

先生: 今日のポイントをまとめると:

- 評価損は「著しい陳腐化」の場合のみ計上可能

- 季節商品の売れ残り、新製品による陳腐化、物理的損傷が主なパターン

- 単純な価格下落では評価損は認められない

- 客観的な証拠と慎重な判断が必要

スタッフ: ありがとうございました!在庫の評価については、しっかりと根拠を持って判断することが大切ですね。

先生: その通りです。迷った時は遠慮なく相談してくださいね。適切な会計処理で、会社の実態を正しく表しましょう。

棚卸資産の評価や税務に関するご相談は、税理士法人松野茂税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ

税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00