はじめに

近年、働き方改革やリモートワークの普及により、サラリーマンの副業が一般的になってきました。副業で得た所得を申告する際、「事業所得」と「雑所得」のどちらで申告するかによって、税制上のメリットに大きな違いが生じます。

今回は、サラリーマンの副業を事業所得として申告できる可能性について、税務の専門家として詳しく解説いたします。

事業所得と雑所得の違い

サラリーマンの副業所得は、その活動実態によって「事業所得」または「雑所得」に分類されます。この区分により、以下のような重要な違いがあります。

主な相違点

| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |

|---|---|---|

| 損益通算 | 可能 | 原則不可 |

| 青色申告 | 可能(最大65万円の特別控除) | 不可 |

| 損失の繰越控除 | 可能(3年間) | 不可 |

| 帳簿保存義務 | 必要 | 前々年の収入300万円超で必要 |

事業所得のメリット

損益通算の活用 副業で赤字が発生した場合、本業の給与所得と合算することで、全体の所得税を減らすことができます。

青色申告特別控除 最大65万円の控除を受けられるほか、家族への給与を経費として計上できる「青色事業専従者給与」などの特典があります。

損失の繰越 青色申告をしている場合、赤字を翌年以降3年間繰り越すことができ、将来の黒字と相殺できます。

事業所得として認められるための要件

副業が事業所得として認められるかどうかは、収入金額だけでなく、総合的な判断が必要です。

重要な判断基準

1. 帳簿書類の保存状況【最重要】

2022年10月の通達改正により、記帳・帳簿書類の保存が極めて重要な判断基準となりました。収入金額が300万円以下であっても、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成・保存していれば、事業所得と認められる可能性が高まります。

逆に、収入が多額であっても帳簿書類が整備されていなければ、雑所得と判断されるリスクがあります。

2. 営利性・有償性

利益を得る目的で、対価を得て継続的に活動しているかが問われます。

3. 継続性・反復性

単発の仕事ではなく、継続的・反復的にその活動を行っているかが重要です。

4. 事業としての独立性

自己の責任と判断で事業を運営しており、時間や場所に縛られず、相応のリスクを負っているかが評価されます。

5. 投下した時間・労力

その活動に相応の時間や精神的・肉体的労力を投下しているかも考慮されます。

実務上の判断ポイント

雑所得になりやすいケース

- 片手間で行う小遣い稼ぎ程度の活動

- 単発・不定期の仕事

- 帳簿書類の作成・保存をしていない

- 本業の合間に行う軽微な活動

事業所得として認められやすいケース

- 継続的に相当の時間と労力を投下している

- 複式簿記などで日々の取引を正確に記帳している

- 請求書・領収書などの証拠書類を整理・保存している

- 独立した業務として、計画的に利益を追求している

事業所得として申告するための準備

事業所得として申告することを検討される場合は、以下の準備が不可欠です。

1. 適切な記帳体制の構築

複式簿記による正規の帳簿を作成し、日々の取引を漏れなく記録することが重要です。弥生会計やクラウド会計ソフトを活用することで、効率的な記帳が可能になります。

2. 証拠書類の保存

請求書、領収書、契約書などの証拠書類を整理・保存し、税務調査に備えることが必要です。

3. 青色申告承認申請

事業所得として青色申告を行う場合は、原則として事業開始から2ヶ月以内(または申告する年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

4. 客観的な説明資料の準備

事業としての実態を客観的に説明できるよう、事業計画や活動記録などを整備しておくことをお勧めします。

注意すべきポイント

事業所得として申告する場合、以下の点に注意が必要です。

税務調査のリスク 事業所得と雑所得の区分は、税務調査において重点的にチェックされる項目です。事業所得として申告する根拠を明確に説明できるよう準備しておく必要があります。

実態の伴わない申告は認められない 単に節税目的で事業所得として申告しても、実態が伴わなければ否認されるリスクがあります。

継続的な帳簿の作成が必須 一度事業所得として申告を始めたら、継続的に適切な帳簿を作成・保存することが求められます。

赤字の損益通算が続く場合は特に危険 事業所得の判断において、私は税理士として営利性と継続性を特に重視しています。数年間にわたって赤字が続き、損益通算によって給与所得の税金を減らし続けている場合、税務署から「営利性がない趣味の活動」とみなされ、雑所得として事業性を否認されるリスクが非常に高くなります。

真の事業活動であれば、継続的に利益を追求し、いずれは黒字化を目指すはずです。赤字が恒常化している場合は、事業計画の見直しや、場合によっては雑所得への変更も検討する必要があります。損益通算のメリットだけを目的とした申告は、税務調査で厳しく追及される可能性がありますので、十分ご注意ください。

まとめ

サラリーマンの副業であっても、継続的に相当の労力を投下し、かつ正規の帳簿を作成・保存していれば、事業所得として認められる可能性は十分にあります。

ただし、最終的な判断は税務署が行うため、事業として申告する場合は、その根拠を客観的に説明できるよう十分な準備が必要です。

参考資料

国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

雑所得と事業所得の判定基準については、令和4年(2022年)10月7日に国税庁から通達が発出されています。この通達改正により、これまで曖昧であった両者の判断基準が明確化されました。

通達改正の背景

当初、2022年8月に公表された改正案では「収入金額300万円以下は原則として雑所得」という内容が示され、フリーランスや副業ワーカーから大きな反発がありました。7,000件を超えるパブリックコメントが寄せられた結果、最終的な通達は大幅に修正されることとなりました。

改正通達の重要ポイント

1. 帳簿書類の保存が最重要判断基準に

記帳・帳簿書類の保存がある場合は、収入金額に関わらず事業所得として認められる可能性が高くなりました。逆に、帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得として取り扱われます。

2. 収入金額300万円の基準

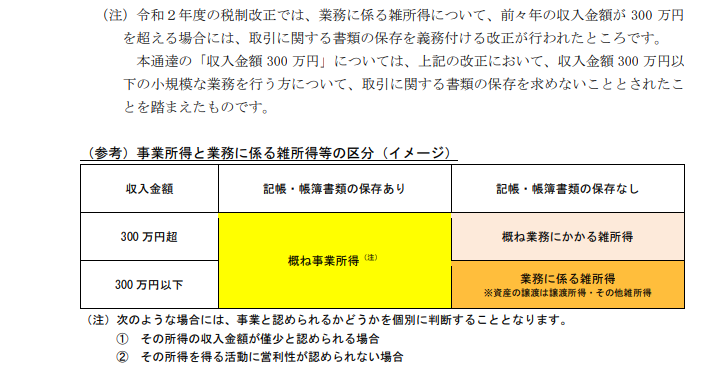

| 収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |

|---|---|---|

| 300万円超 | 概ね事業所得(※) | 概ね業務に係る雑所得 |

| 300万円以下 | 概ね事業所得(※) | 業務に係る雑所得 |

(※)次の場合は個別判断:

- 収入金額が僅少と認められる場合(例年300万円以下で主たる収入の10%未満)

- 営利性が認められない場合(例年赤字で、赤字解消の取組がない)

3. 社会通念による判定要素

通達では、最高裁判例(昭和56年4月24日)および東京地裁判例(昭和48年7月18日)を引用し、以下の要素を総合的に勘案して判定するとしています:

- 営利性・有償性の有無

- 継続性・反復性の有無

- 自己の危険と計算における企画遂行性の有無

- その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度

- 人的・物的設備の有無

- その取引の目的

- その者の職歴・社会的地位・生活状況

通達改正で明確化された「営利性」の判断

特に重要なのは、通達の解説において**「営利性が認められない場合」**が具体的に示された点です。

「その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、『営利性が認められない場合』に該当すると考えられます」

この規定により、継続的に赤字で損益通算を受け続けている場合、税務調査で事業所得として否認されるリスクが明確になりました。

詳細資料へのリンク

より詳しい内容については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。

- 国税庁通達のトップページ

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm - 別紙 新旧対照表(PDF/99KB)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/01.pdf - 雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

この通達改正により、記帳・帳簿書類の保存が事業所得の判定において極めて重要な要素となりました。適切な記帳体制を整えることが、事業所得として認められるための第一歩となります。

下の図は国税庁がわかりやすく図解にした。雑所得と事業所得の区分 詳しくは通達を読んでください。

改正案で300万円基準が公表されましたが多くの反対意見により金額の基準は撤廃され、【記帳・帳簿書類の保存のあり・なし】により事業所得と雑所得の区分が軌道修正されました。ここで重要なのは【概ね事業所得】としており、営利性のの低い場合などは否認できるようになっていると理解できると思います。しかし撤回された300万円の金額基準は実務を行う上では無視できません。

税理士法人松野茂税理士事務所

〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

(阪神尼崎駅徒歩1分)

TEL: 06-6419-5140

FAX: 06-6423-7500

Email: info@tax-ms.jp

営業時間: 平日 9:00-17:00

アクセス: 阪神尼崎駅から徒歩1分の好立地

【重要なお知らせ】確定申告時期のご相談について

なお、当事務所は法人顧客や継続顧問契約のお客様の業務を優先しているため、確定申告時期(毎年1月~3月)におけるサラリーマンの方の単発の確定申告業務はお受けしておりません。副業の確定申告をご検討の方は、確定申告時期より前の早めの時期にご相談いただくか、年間を通じた記帳代行・顧問契約をご検討ください。継続的なサポートにより、より適切な税務アドバイスと節税対策をご提供することが可能です。

【お願い】本ブログ記事に関するお問い合わせについて

本ブログ記事の内容に関する一般的なご質問については、お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。ブログは情報提供を目的としたものです。

免責事項

本記事の利用について

本ブログ記事は、サラリーマンの副業における事業所得と雑所得の区分に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものです。本記事をご利用になる際は、以下の免責事項を必ずご確認ください。

1. 情報の正確性について

本記事に掲載されている情報は、記事作成時点(2025年9月)における税法、通達、判例等に基づいて作成されています。税法は頻繁に改正されるため、閲覧時点では内容が変更されている可能性があります。当事務所は、情報の正確性、完全性、有用性について、いかなる保証も行いません。

2. 個別事案への適用について

本記事で紹介している内容は、一般的な考え方や判断基準を説明したものであり、すべての個別事案に当てはまるものではありません。事業所得と雑所得の判定は、個々の事業活動の実態、規模、継続性、営利性などを総合的に勘案して行われるため、同じような状況でも判断が異なる場合があります。

3. 税務判断の最終決定について

事業所得と雑所得のいずれに該当するかは、最終的には税務署(国税当局)が判断します。本記事の内容に基づいて確定申告を行った場合でも、税務調査等において異なる判断がなされる可能性があります。当事務所は、本記事の内容に基づく申告が税務署に認められることを保証するものではありません。

4. 意見の表明について

本記事中、「私は税理士として営利性と継続性を特に重視しています」といった記述は、当事務所の税理士としての個人的な見解・経験に基づく意見表明です。これは一般的な税法解釈や実務における考え方を示したものですが、すべての税理士や税務当局が同じ見解を持つとは限りません。

5. 損害等に対する責任について

本記事の内容を参考にして行った確定申告、事業運営、その他の行為により生じた損害、不利益、税務上の問題(追徴課税、加算税、延滞税等を含む)について、当事務所および執筆者は一切の責任を負いません。本記事は情報提供のみを目的としており、具体的な税務アドバイスを提供するものではありません。

6. 専門家への相談の推奨

実際に副業を事業所得として申告する場合、または事業所得と雑所得の判断に迷われる場合は、必ず税理士等の専門家にご相談ください。個別の事業実態を詳しくお伺いした上で、適切なアドバイスを提供させていただきます。本記事の内容のみで判断されることは避けてください。

7. リンク先の情報について

本記事に掲載されている外部サイト(国税庁ホームページ等)へのリンクは、参考情報として提供しているものです。リンク先の情報の正確性、完全性、最新性について、当事務所は責任を負いません。また、リンク先のサイトが予告なく変更または削除される場合があります。

8. 記事の更新について

本記事の内容は、原則として記事公開時点のものです。税法改正や通達の変更があった場合でも、本記事が必ずしも更新されるとは限りません。最新の情報については、国税庁ホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

9. 著作権について

本記事の著作権は税理士法人松野茂税理士事務所に帰属します。私的利用の範囲を超えて、無断で転載、複製、改変、配布することを禁じます。

尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ

税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要

税理士法人松野茂税理士事務所

代表税理士:松野 茂

社員税理士:山本 由佳

所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部

法人登録番号:第6283号

法人番号:4140005027558

適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558

所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F

TEL:06-6419-5140

営業時間:平日 9:00〜18:00

最終更新日: 2025年9月30日

執筆: 税理士法人松野茂税理士事務所